くもの舌 (言葉について気が付いたこと、考えたこと)カテゴリのエントリ

先月 25 日、新聞で次のニュースを読んだ。

外国語授業でどの言語を使うかという問題は、新しい議論でもないし、日本だけでの議論でもない。1970 年代前半、私が通っていたカリフォルニア州の公立高校でも、一人のフランス語教師が「フランス語のみ」で授業を実施しようとしたら、生徒たちからかなりの抵抗を受けたと記憶している。私がとっていたロシア語授業も含め、他の外国語の授業は「英語(すなわち、生徒たちの母語)で行うことを基本」としていた。

私が進学したカリフォルニア州立大学でも、ロシア語と中国語の授業は基本的に英語で進められた。学習対象の言語のみでの初級授業を初めて経験したのは、26歳で来日して、東京の日本語学校で日本語を勉強し始めたころだった。その学校では韓国、台湾、フランスなど、英語圏以外の国の出身である生徒が多かったので、初級のクラスでも日本語以外の言葉を使わなかった。

先日紹介した外国語学習法の「くも本」のリストには、1812 年が初版であるフランス語の教科書がある。そのページxviには、次のことが書いている。

外国語学習法についての古い本をめくると、今でも続いているような論争がよく目に付く。後日、またいくつかを紹介する。

文部科学省は 25 日、平成 25 年に実施する高校新学習指導要領の英語解説書も公表した。新指導要領は「授業は英語で行うことを基本とする」としたが、解説書は「必要に応じて日本語で授業することも考えられる」と記述。文科省は必ずしも授業全部で英語を使うという意味ではないと説明した。(産経ニュース)昨年、ある高校の先生が「うちの高校では授業を英語で行うことはとても無理だ」と話していた。また、英会話学校で教えている友人から「会話力をブラッシュアップしたい高校教員の入学が増えている」と聞いていた。「授業は英語で行うこと」という案がかなりのインパクトを与えたようだ。(私も、ある出版社の人間から「『高校教師のためのクラスルーム英語』のような本を執筆しませんか」と誘われたが、断った。)

外国語授業でどの言語を使うかという問題は、新しい議論でもないし、日本だけでの議論でもない。1970 年代前半、私が通っていたカリフォルニア州の公立高校でも、一人のフランス語教師が「フランス語のみ」で授業を実施しようとしたら、生徒たちからかなりの抵抗を受けたと記憶している。私がとっていたロシア語授業も含め、他の外国語の授業は「英語(すなわち、生徒たちの母語)で行うことを基本」としていた。

私が進学したカリフォルニア州立大学でも、ロシア語と中国語の授業は基本的に英語で進められた。学習対象の言語のみでの初級授業を初めて経験したのは、26歳で来日して、東京の日本語学校で日本語を勉強し始めたころだった。その学校では韓国、台湾、フランスなど、英語圏以外の国の出身である生徒が多かったので、初級のクラスでも日本語以外の言葉を使わなかった。

先日紹介した外国語学習法の「くも本」のリストには、1812 年が初版であるフランス語の教科書がある。そのページxviには、次のことが書いている。

It is a great abuse introduced in most schools to force beginners to speak nothing but French among themselves. They of necessity must either speak wrong ... or condemn themselves to silence.19世紀初頭でも、今の日本でも、外国語授業で使う言語について意見が分かれるのだ。

(生徒同士の会話でもフランス語以外の言葉を許さないという方針は、多くの学校で導入されているが、それは大変な虐待だ。学習者たちは、間違いを犯すか、沈黙するしかないからだ。)

外国語学習法についての古い本をめくると、今でも続いているような論争がよく目に付く。後日、またいくつかを紹介する。

大学の授業で使っている教材に、次のような文がある。

元の文の「不自然さ」を突き止めるために、今度は research の後の「that節」に着目した。同じサーチエンジンで research on と比較したら、次の結果が出た。

これで2点を再確認できた。一つは、私の「ネイティブ」としての感覚は万能でないことだ。ある文が変だ思っても、どこが変か、感覚だけで分からないときがある。もう一つは、翻訳の難しさだ。授業で使っている教材には日本語から英訳された部分があって、John Smith is well known for his research that attempts to explain the relationship between gismos and gadgets. というセンテンスもおそらく日本語からの訳だ。この教材では全体的に翻訳の質が第一級だが、英語として少し不自然な言い回しが残っている。翻訳に見えないような翻訳はやはり不可能かも知れない。

John Smith is well known for his research that attempts to explain the relationship between gismos and gadgets.(ジョン・スミスは、「何とかいうもの」と「呼び方がわからないやつ」との関係を説明しようとする研究でよく知られている。)この文を口頭で読み上げたときに何となく ...is well known for his research that... の部分に引っ掛かってしまった。これは不自然と感じたが、どこが不自然か、特定できなかった。最初は ...is known for his research... のほうが普通だと思って、ウェブで検索したが、そうでなないと分かった。グーグルとビングでの検索結果は、下記のとおりだ。

"is known for his research" 845,000件(グーグル), 267,000,000件(ビング)グーグルとビングの間で件数がこんなに違うのは、たぶん「件」、即ちウェブページの数え方の違いによるだろう。いずれにしても、実際の用例を見ると、"is known for his research" も "is well known for his research" も立派な文脈で使われているので、両方とも「自然な英語だ」と言わざるをえない。

"is well known for his research" 4,000,000件(グーグル),266,000,000件(ビング)

元の文の「不自然さ」を突き止めるために、今度は research の後の「that節」に着目した。同じサーチエンジンで research on と比較したら、次の結果が出た。

"is well known for his research that" 7件(グーグルとビング)この結果を見ると、不自然さは ...for his research that... に由来すると分かる。"conducted research that" や "reported research that" はグーグルで数十万件があるので「research + that節」という構文は問題ないが、research の前に所有形の名詞を使うと、件数がぐんと減る。これは、多分、his のような所有形が持つ限定性(definiteness)と that節の限定性がバッティングすることから起こっていると思うが、この文法の詳細は分からない。

"is well known for his research on" 2,110,000件(グーグル), 52,500,000件(ビング)

これで2点を再確認できた。一つは、私の「ネイティブ」としての感覚は万能でないことだ。ある文が変だ思っても、どこが変か、感覚だけで分からないときがある。もう一つは、翻訳の難しさだ。授業で使っている教材には日本語から英訳された部分があって、John Smith is well known for his research that attempts to explain the relationship between gismos and gadgets. というセンテンスもおそらく日本語からの訳だ。この教材では全体的に翻訳の質が第一級だが、英語として少し不自然な言い回しが残っている。翻訳に見えないような翻訳はやはり不可能かも知れない。

この間、Child's First Reader という20世紀初頭の読本を紹介したが、イラストに惹かれるあまり、その特徴を見逃してしまった。

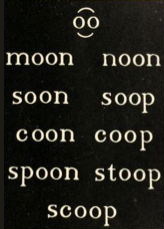

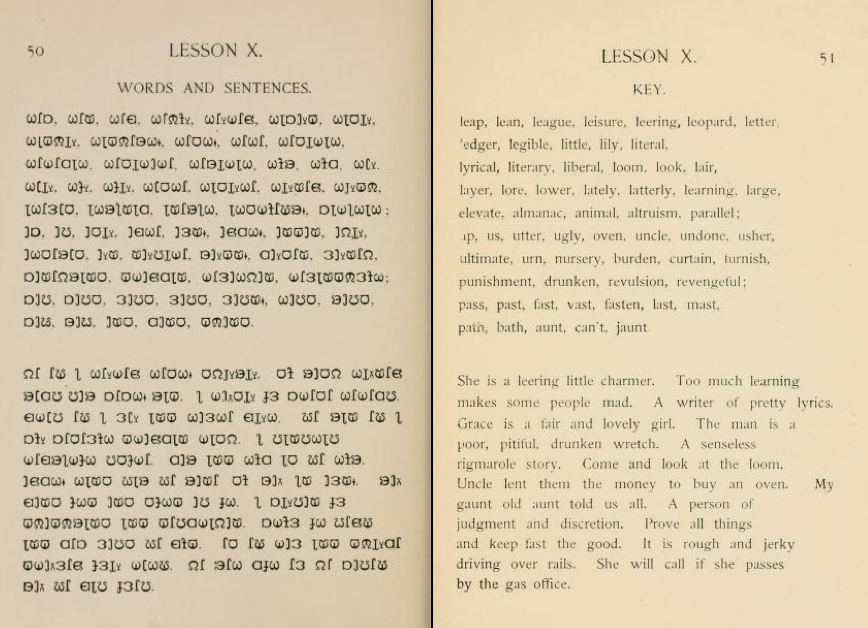

画像で示した見開きのページでは、 oo という文字列の母音を含む単語を示している。

同じ本の別のところを開いてみたら、一見、不可解なページもあった。

最近はあまり論じられていないが、過去には英語のスペルを発音と一致させるさまざまな改革案があった。フランクリンやショーの提案は有名だが、その他にも多数があった。

次のように、一部に実際に採用されている小規模な改革案もあれば、

究極的な改革案は、Alexander Melville Bell の Visible Speech (1867年) だった。これは、英語だけではなくすべての言語を同じ記号体系で示す試みだった。それぞれの記号は、対応する音を発声するときに使う口の部分を反映している。

「イギリス史上最大の出来事は19世紀に社会主義革命が起こらなかったことだ」という指摘をどこかで読んだ覚えがある。すなわち、産業革命などによる社会の大幅な変化などで共産主義や無政府主義の運動が活発になったが、イギリスでは結局、王室や憲法が大きく改革されることなく、無事に20世紀を迎えたのである。同時期に、英語の非論理的なスペルに革命を提唱する人が多かったし、20世紀にはロシア語、日本語、中国語などで大小の表記改革が実施されたにも関わらず、英語のスペルには、この数百年間、ほとんど変化がない。綴り字改革の不発は、英語の歴史では最大の出来事かも知れない。

画像で示した見開きのページでは、 oo という文字列の母音を含む単語を示している。

これは確かに、フォニックスという、初心者向けの読み書き教育法を採用した教科書に見える。しかし、このページでは moon, noon, soon などの一般的な単語のほか、soopという存在しないスペルもあった。普通のフォニックスではないのだ。

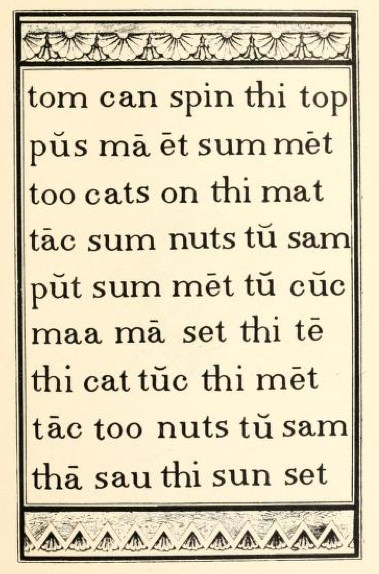

同じ本の別のところを開いてみたら、一見、不可解なページもあった。

時間がかかったが、やっと読み解けた。次の意味だ。

Tom can spin the top.この本は子ども向けの読本でいながら spelling reform (綴り字改革)のマニフェストでもあったのだ。

Puss may eat some meat.

Two cats on the mat.

Take some nuts to Sam.

Put some meat to cook.

Ma may set the tea.

The cat took the meat.

Take two nuts to Sam.

They saw the sun set.

最近はあまり論じられていないが、過去には英語のスペルを発音と一致させるさまざまな改革案があった。フランクリンやショーの提案は有名だが、その他にも多数があった。

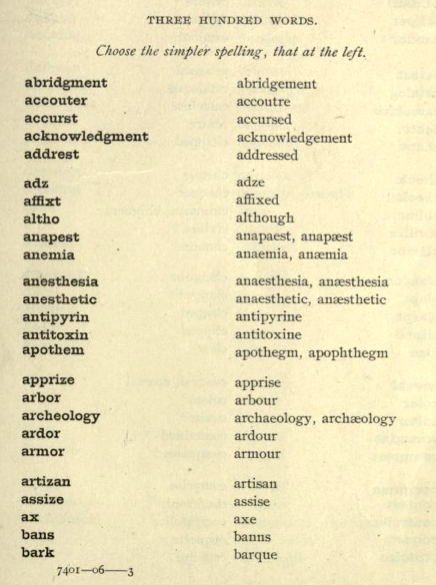

次のように、一部に実際に採用されている小規模な改革案もあれば、

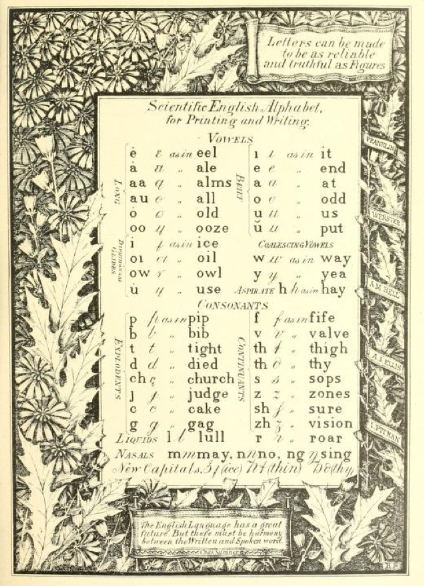

音声学に基づいた「科学的な」案もあった。

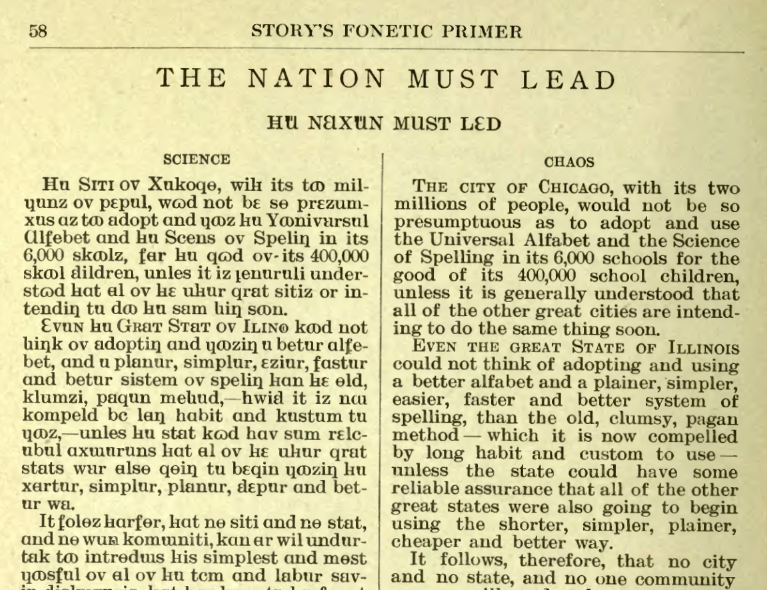

次の案(左)は英語とは見えないが、右の標準スペルと比較すると読めるようになる。

綴り字改革は、The Problem of Spelling Reform (1906) や English Spelling and Spelling Reform (1909) のような論文や学術書にも取り上げられた。

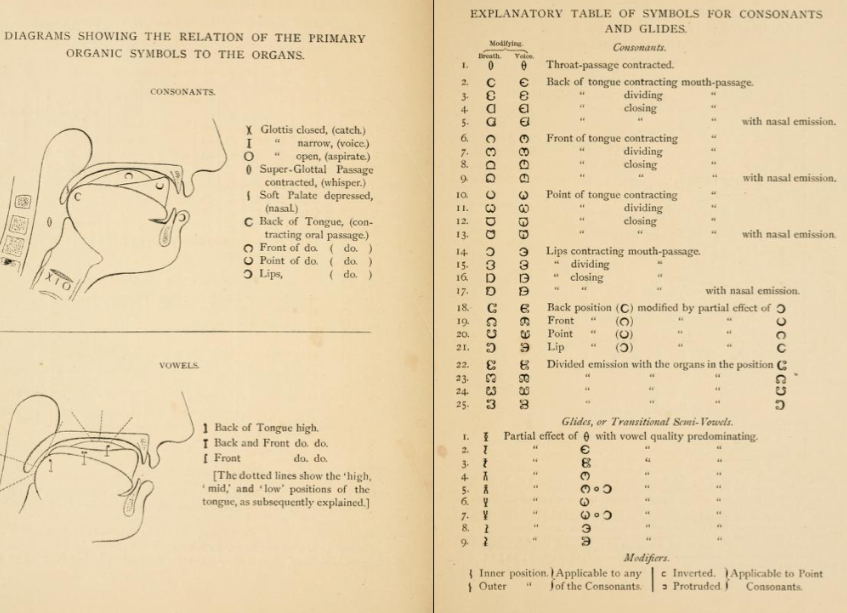

究極的な改革案は、Alexander Melville Bell の Visible Speech (1867年) だった。これは、英語だけではなくすべての言語を同じ記号体系で示す試みだった。それぞれの記号は、対応する音を発声するときに使う口の部分を反映している。

英語に当てはめると、次のようになる。

She is a leering little charmer. (彼女は色目を使うコケットだ)や The man is a poor, pitiful, drunken wretch. (あの男はみすぼらしい酔っぱらいだ)などの用例が子供向けの教科書に使われていたことからわかるように、これらの改革案は形式に拘りすぎて言葉の意味や社会的な役割を無視していたのだ。

「イギリス史上最大の出来事は19世紀に社会主義革命が起こらなかったことだ」という指摘をどこかで読んだ覚えがある。すなわち、産業革命などによる社会の大幅な変化などで共産主義や無政府主義の運動が活発になったが、イギリスでは結局、王室や憲法が大きく改革されることなく、無事に20世紀を迎えたのである。同時期に、英語の非論理的なスペルに革命を提唱する人が多かったし、20世紀にはロシア語、日本語、中国語などで大小の表記改革が実施されたにも関わらず、英語のスペルには、この数百年間、ほとんど変化がない。綴り字改革の不発は、英語の歴史では最大の出来事かも知れない。

先日、Slate というオンライン雑誌に "Why it's so hard to put sex in the dictionary." を副題とする記事が載せられた。「性語」は実際、辞書に取り入れにくい。私の場合は、数年前、ある和英辞書のために、男性向けの雑誌などから採集した下半身関係の日本語を追加しようと思ったことがあるが、女性の編集者にそれらを送るだけの度胸がなかった。他の言葉採集者にその作業を譲りたい。

Slate の記事にも顔が赤くなるような例がたくさんあるので、比較的無難なものに限って挙げてみる。例えば、 marriage は、KODからアクセスできる Oxford Advanced Learner's Dictionary では、

husband と wife の意味も変わっている。人気ブログ The Daily Dish を執筆している Andrew Sullivan (男性)は自分の連れ合い(男性)を my husband と呼ぶ。私も最初にその使用を見たときに奇妙に思ったが、そのうちに慣れてくると思う。

国語辞書を見なくても「結婚」は「男女間」と定義されていると推測できる。開いてみたら、実際にそうだった。例えば、

Slate の記事にも顔が赤くなるような例がたくさんあるので、比較的無難なものに限って挙げてみる。例えば、 marriage は、KODからアクセスできる Oxford Advanced Learner's Dictionary では、

the legal relationship between a husband and wifeと定義されている。husband は the man that a woman is married to; a married man と、そして wife は the woman that a man is married to; a married woman と説明されているから、 marriage は男女間の結婚に限ることになる。しかし、まだ数は少ないが、欧州の一部の国、カナダ、そして米国の数州では同性間の結婚がすでに容認されいるので、定義の修正が必要になりつつある。

husband と wife の意味も変わっている。人気ブログ The Daily Dish を執筆している Andrew Sullivan (男性)は自分の連れ合い(男性)を my husband と呼ぶ。私も最初にその使用を見たときに奇妙に思ったが、そのうちに慣れてくると思う。

国語辞書を見なくても「結婚」は「男女間」と定義されていると推測できる。開いてみたら、実際にそうだった。例えば、

けっこん [0] 【 結婚 】( 名 ) スル 男女が夫婦となること。 「おさななじみと−する」(スーパー大辞林)

要するに、一般教養のためではなくプラクティカルな目的での古典語や現代外国語の学習が、最近、話題になっている。その理由の一つは、ヨーロッパの政治的混乱から米国に逃げて来た多数の知識人が、就職難で仕方なく外国語を教えていることだ。これは Bizarre の1854年4月15日号なので、「政治的混乱」は1848年革命を指しているだろう。THE STUDY OF LANGUAGES.The relative value of the ancient and modern languages, considered not as valuable per se, but as a means to an end, has of late excited a good deal of attention, and as a consequence provoked a good deal of discussion. The interest in this subject has undoubtedly been stimulated by adventitious circumstances—by the general diffusion of education, and education of a higher standard than formerly prevailed—by the constant and increasing intercourse with Europe, and by the presence among us of so many learned foreigners. These gentlemen have, in most instances, escaped from the political storms, that convulsed their own countries, and sought an asylum in ours—bringing with them little else but blighted prospects and broken hopes. In the absence of other and congenial modes of employment, they have, in great numbers, resorted to teaching. ...

—

外国語教育の盛衰は現在、需要側、すなわち個人や社会の外国語学習への意欲やニーズで論じられることが多い。とはいえ、供給側である、教える人の有無も重要な要素だ。明治初期の日本では、英語やドイツ語を教えられる人が少なかったので、欧米から御雇い外国人を招くことになった。私の場合は、1970年代後半、米国の大学でロシア語と中国語を勉強できたのは、政治的な理由で東欧や中国からやって来た教師の存在が大きかった。米国出身の教師もいたが、大半は共産主義国からの難民だった。

現在は、冷戦が終わって、政治難民が言語教師になることが少なくなったが、他の理由で母国を「脱出」した人が母語を教えるケースが多いと思う。日本の英会話学校で働いている外国人の多くは、何らかの原因で、短い間でも自分の国に住みたくなくなったから日本に来たようだ。一般の人は外国などに住みたいと思わないから、日本で英語を教えているアメリカ人やイギリス人には、それぞれの本国でなら普通と見なされるような人は多くない。私も、アメリカから日本に来たのは26年前だが、当時「普通のアメリカ人」だったら、そのまま故国に残っていたと思う。例外として、米軍基地周辺で英語を教えている、軍人の配偶者などが挙げられる。私はその人たちに会うと、久しぶりに「普通のアメリカ人」に会ったという感慨を抱く。外国で日本語を教える日本人については、日本企業現地駐在人の奥さんたちが同じような「普通」の例外になるだろう。

東京の新大久保周辺、アジア諸国からのニューカマーが多数住んでいる地区では、韓国語や中国語教室の看板がところどころに見られる。近くの喫茶店でも、中国人が日本人に中国語の個人レッスンを提供している場面を何回も見たことがある。その教師たちが日本にいる理由にいろいろあろうが、本国より高収入を得るために「経済難民」になった人が多いだろう。

外国で母語を教えている人たちのほとんどは「普通ではない」と認めざるをえないが、その分、面白い人も多い。そして、我々変人の供給があるからこそ、日本での英語や中国語の学習、または海外での日本語の学習がしやすくなっているのだ。

いずれにせや、19世紀半ばの米国でも「外国語教師難民」がいて、そのために外国語学習熱が上がっていたことは、この忘られた雑誌をウェブ上で見つけるまで知らなかった。「くも本」の出現に改めて感銘を受けているところだ。

- The Ark Alphabet

(2012/10/16) - Z is for Zébu (or Z...

(2012/10/14) - Y is for Youth

(2012/10/13) - X is for Xmas

(2012/10/12) - W is for Whale, Wagon...

(2012/10/11)