第5回 alive の歴史言語学 ―― 一波動けば万波生ず

1 なぜ *any alive man ではなく any man alive なのか?

連載の第5回となる今回は,alive という語とその歴史に焦点を当て,僅かな発音の弱まりが周辺の様々な領域に衝撃を与え,英語に体系的な変化を引き起こしてきた様子を覗いてみます.

any man alive という句は「だれもかれも」ほどの意味で用いられますが,この句における alive に対して,様々な角度から素朴な疑問「なぜ?」を投げかけてみましょう.最初に気づくのは,標題にあげたように,語順の不思議でしょう.alive 「生きている」は dead 「死んでいる」の対義の形容詞ですから,any dead man と言えるのであれば,当然 *any alive man などとも言えそうな気がしますが,実際にはこの表現は英語では容認されません(言語学では,容認されない語句であることを * で示します).alive を「生き生きとした,活発な」という少々異なった語義で用いる場合には,a very alive student 「とても生き生きとした学生」のように名詞の前に置くこともありますが,一般的な「生きている」の語義では,名詞の後ろに置いて any man alive のように表現するよりほかありません.alive の類義語である living という形容詞は,any living man と素直に言うことができるので,alive の統語的振舞はよけいに妙に感じられます.

次にわき起こる「なぜ?」は,alive の発音に関することです.形容詞 alive /əláɪv/が,動詞 live /lɪv/ や名詞 life /laɪf/ の関連語だろうということは推測されますが,なぜ関連語の間で濁った(有声の) /v/ と澄んだ(無声の) /f/ の交替が観察されるのでしょうか.また,母音に関しても,動詞 live の場合には /ɪ/ と単母音で発音されるのに対し,同じ綴字を含む形容詞 alive の場合には,むしろ名詞 life とともに二重母音 /aɪ/ で発音される点も気になります.

上記2つの「なぜ?」は,各々としては小さな疑問にすぎません.通常の英語学習・教育では,気づきすらしない問題かもしれませんし,たとえ心に浮かんだとしても,見て見ぬ振りをし,やり過ごしてきた類いの「トリビアル」な問題と考えられそうです.しかし,この2つの疑問は,英語史的にみると,同じ根っこを共有している問題です.それどころか,現代英語にみられる他の様々な言語現象にも直接・間接に関わっており,実は奥の深い問題なのです.例えば,拙著の2.1節「なぜ *a apple ではなく an apple なのか?」で取り上げた2つの不定冠詞の区別に関する問題に関わってきますし,2.2節「なぜ名詞は récord なのに動詞は recórd なのか?」で触れた強勢パターンや韻律の話題にもつながります.さらに,/v/ と /f/ の交替については,2.4節「なぜ five に対して fifth なのか?」の議論がそのまま当てはまります.ほかにも,語順と韻律の一般的な関係,新しい語形成法の誕生,ともに -ing 語尾をもつ動名詞と現在分詞の相互関係といった諸問題にも関与します.つまり,any man alive にまつわる素朴な疑問「なぜ?」を歴史的にひもといていくことは,現代英語の体系的な理解に通じるのです.この問題が,一見トリビアルに見えるだけで,実はトリビアルではないということを,以下で示していきます.

2 小さな音の消失・弱化から始まった

最初に語源的解答を提示しましょう.alive という語は,古英語期の前置詞句 on līfe (現代でいえば on + life 「生存して,生きて」)が中英語期までに約まって1語になったものです.古英語ではれっきとした前置詞句として,主に副詞的あるいは叙述的に用いられていました.しかし,この句はやがて前置詞と名詞が融合し,あたかも1語のように認識されるに至ります.on と līfe の間に,発音上も綴字上も切れ目が感じられなくなったのです.発音上は,切れ目に接していた /n/ と /l/ の2子音が融合し,結果として /l/ が /n/ を飲み込む形で安定しました.これは,別の角度から見れば,/l/ の前位置で /n/ が消失したことになります.on の母音に関していえば,もともと前置詞として強勢が置かれず,1語へ融合してからはますます弱まっていったので,やがて発音は曖昧母音 /ə/ へ,綴字は途中段階では <o> などもありましたが,結果として <a> へと転じていきました.

拙著の2.1節で,不定冠詞 a と an の区別を論じた際に触れましたが,an/a や mine/my の区別の発生は,本来語幹の一部であった子音 /n/ が,次に来る語が子音の場合に吸収され,消失したことに起因します.同じことが,none/no にもいえましたし,上記のように前置詞 on/o にも,さらには前置詞 in/i にもいえました.例えば,アイルランド生まれの作家ジョナサン・スウィフト (1667-1745) は,Why did you not set out a Monday? など,on の代わりに a を用いています.また,16-17世紀には in the というつながりは,i’th’ のように子音 n が飲み込まれた形で現われることが多く,現代でも詩ではよく見る形です.

上に挙げた冠詞,代名詞,前置詞のような文法的な機能を表わす語群(機能語)は,名詞,動詞,形容詞などの実質的な意味をもつ語群(内容語)に比べて強勢が置かれにくいので,語末の子音が消失したり,母音が弱化したりする傾向がとりわけ強いというのは確かです.しかし,内容語でも,even/eve, maiden/maid, open/ope のような /n/ の有無の交替は時折みられますし,語末の /n/ の消失,とりわけ別の子音の前位置にある /n/ の消失は,英語史を通じて広く見られた現象だといえます.

この現象が前置詞 on を伴う前置詞句に広くみられたことは,alive のみならず,同じような経緯で生まれた abed, afire, aflame, afloat, afoot, aland, aright, asleep, asunder などの語を一瞥すれば明らかでしょう.これらの語に含まれる接頭辞 a- は,すべて歴史的には on です.

なお,once a year, twice a day などの a は共時的には不定冠詞の1つの特殊用法ととらえられていますが,歴史的にはまさに on から n が脱落した形態で,“once on (one) year”, “twice on (one) day” ほどの意味を表わす表現です.

3 音韻形態と綴字への影響

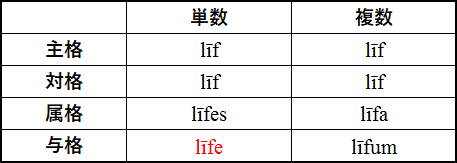

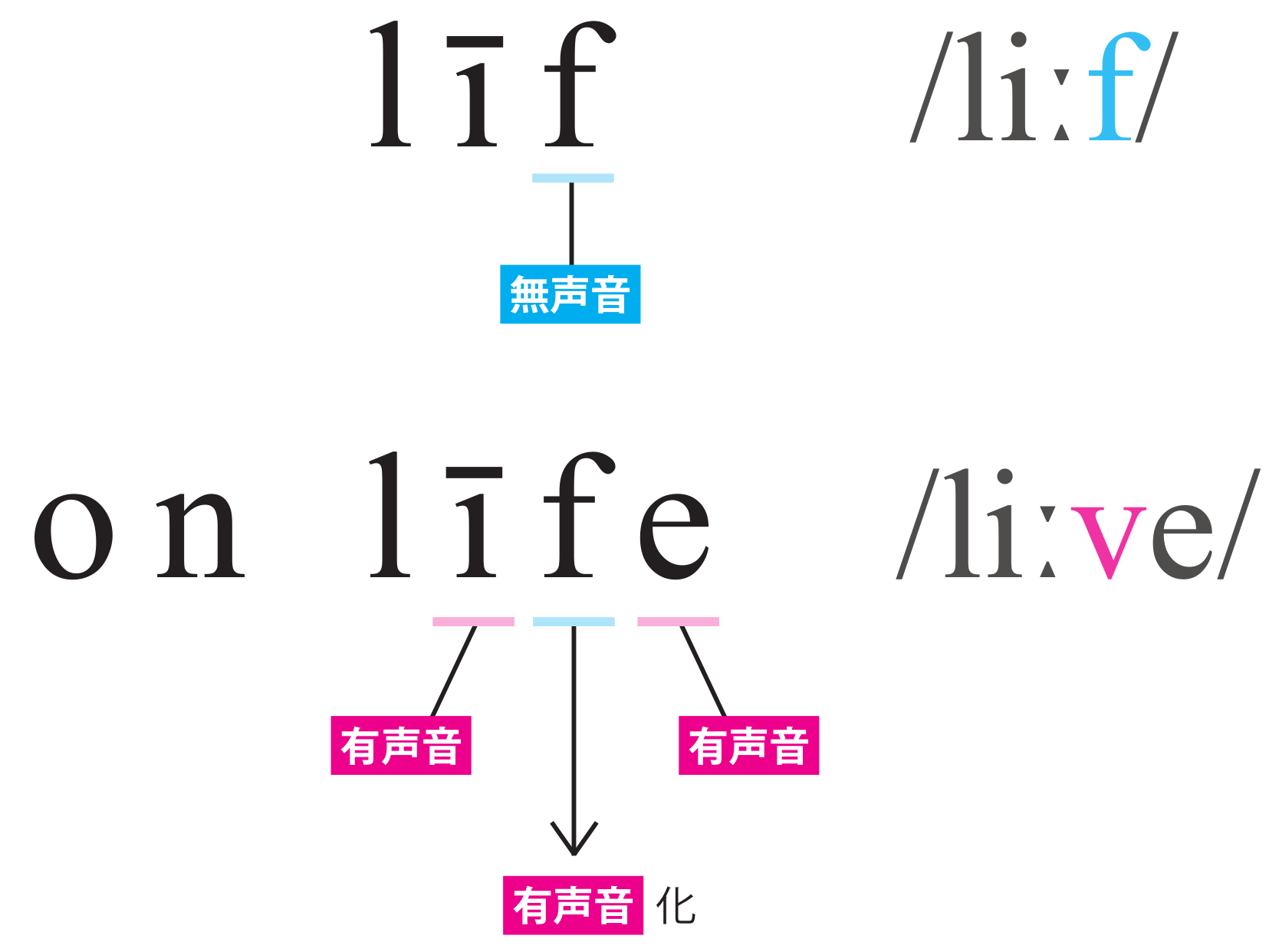

alive の語源となった古英語での形態に話を戻しましょう.前置詞句 on līfe における,名詞の語形 līfe について詳しく見ていきます.古英語の「生存,生命」を表わす名詞の見出しの形(主格単数形)は līf であり,文字通り /liːf/ のように長母音と無声子音 /f/ をもって発音されました.しかし,格により語尾を屈折させるタイプの言語である古英語では,on のような前置詞の後ろの位置では,典型的に与格形を要求します(屈折については拙著の1.4節を参照).līf の属する中性強変化名詞では,与格では語尾に -e を付すのが原則ですので,結果として on līfe となります.

この -e 語尾を付すという小さな屈折が,この語の音韻環境を激変させます.古英語では,/f/, /θ/, /s/ の音(無声摩擦音)は,有声音(典型的には母音)に挟まれると,自らも有声化してそれぞれ /v/, /ð/, /z/ となる,という発音規則がありました(拙著の2.4節を参照).見出し語形 līf では,f はデフォルトの /f/ のまま発音されますが,与格語尾の -e が加えられると,f は有声音に挟まれた環境に置かれることになり,有声化して /v/ と発音されることになります.つまり,līf /liːf/ に対して on līfe /on liːve/ となります.この発音様式がそのまま後代にも受け継がれ,現在でも life は /f/ で,alive は /v/ で発音されるのです.後者の綴字の <v> は,発音の /v/ に適合させるべく中英語期以降に <f> から置き換えられたものであり,その意味ではこの一連の出来事は,古英語では用いられなかった <v> という文字の確立に,多少なりとも貢献したことになります.

なお,動詞 live /lɪv/ に関しては,古英語では lifian /lɪvian/ という形態をもっており,当初から f は有声音に挟まれていたので /v/ と発音され,それがそのまま現代にも受け継がれたということです.現代英語には名詞の与格屈折などという現象は残っていないのですが,かつての与格屈折の亡霊が,life と alive の語末子音の無声・有声の対立のなかに生きている,と見ることができます.なお,現代の life と alive に見られる二重母音 /aɪ/ は,古英語からの長母音 /iː/ が大母音推移(拙著の1.3.1を参照)を経て変化した結果です.

付け加えれば,現代英語 wolf /wʊlf/ の複数形がなぜ wolves /wʊlvz/ となるのかも,古英語の音韻環境によって説明できます.古英語の主格単数形 wulf /wʊlf/ に付加する複数の語尾は -as であり,wulfas となれば f は有声音に挟まれるので /wʊlvas/ となります.現代英語 house /haʊs/ の複数形が houses /háʊzɪz/ となることも,同様に説明されます(実は古英語での一般的な複数形は単数形と同形の hūs でしたが,古英語後期になると類推で s をもつ例も現われてきました).また,bath /bɑːθ/ や oath /əʊθ/ の複数形が,そのまま /s/ を付す発音のほかに,有声化した子音をもって baths /bɑːðz/, oaths /əʊðz/ とも発音されることはあまり知られていませんが,ここにも古英語の音韻規則の影響が感じられます.

4 統語と韻律への効果

なぜ *any alive man ではなく any man alive なのか,という語順の問題に戻りましょう.alive という語は,統語的には,以下の 1-3 の例文のように叙述形容詞ないし副詞として,あるいは 4-5 のように後置されて限定形容詞で用いられます.

| 1. | They are lucky to be alive. |

| 2. | He was buried alive in the earthquake. |

| 3. | Doctors kept the baby alive for six weeks. |

| 4. | He is known as the wickedest man alive. |

| 5. | He knows more about this river than any man alive. |

このように alive は,叙述形容詞ないし副詞として用いられ,さらに限定形容詞としても用いられますが,その場合には後置に限る,という妙な統語的振舞を示します.しかし,この変則性は,すでに見てきた通り,歴史的に考えれば容易に説明できます.alive は,前置詞句から約まって発達した語であるがゆえに,前置詞句と同じ統語的振舞を示す,ということです.現代においても,前置詞句は,叙述形容詞としても副詞としても用いられます.さらに限定形容詞としても用いられますが,その場合には後置に限ります.現在,「生きて(いる)」という意味で on life という前置詞句を用いることは通常ありませんが,仮に上の5つの例文の alive を on life に置き換えてみれば,統語的にすべて問題なくはまります.any man on life はありえますが,*any on life man はありえません.alive はもはや前置詞句として解釈されることはないわけですが,歴史的に前置詞句であったことが,統語上の制限という形を取って共時的に現われているのです.ここにも亡霊がいたのです! 先に挙げた alive の仲間たち,abed, afoot, aright, asleep, asunder などの統語的振舞も合わせて参照ください.

共時的にみれば,alive はもう前置詞句ではなく,すでに形容詞です.したがって,名詞の前に置くことができないという性質は,歴史によって課されている絶対的な制限というよりは,「歴史の惰性」の結果ととらえるべきでしょう.先に触れたように,alive が「生き生きとした,活発な」という語義で用いられる場合には前置は可能なわけですし,歴史の惰性を乗り越える積極的な力が働けば,今後,前置可能な普通の形容詞へ発達していくこともあり得ます.実際,前置詞 on に由来する語頭の a がさらに弱まって消失した形容詞 live /laɪv/ は,live mice「生きたマウス」,live coal「燃えている石炭」のように限定用法の前置がむしろ基本です.しかし,歴史の消極的な惰性は往々にして侮ることができないものであり,ずっと後の時代にまで亡霊としてついて回ることも多いのです.

この歴史の惰性を助長している原因の1つとして,強勢パターンという韻律上の要因を考えることもできそうです.前置詞句だった古英語期から,1語となった中英語期を経て現在に至るまで,alive は「弱強(弱)」の強勢パターンを一貫して保持し続けてきました.on līfe にせよ alive にせよ,第1音節は前置詞由来なので弱く,第2音節は名詞由来なので強く発音されます(古英語形の第3音節の e は屈折語尾で弱い発音でした).音節ごとに弱と強が繰り返される強勢パターンは,歴史の始めから現在に至るまで,英語に染みついたパターンであり,統語的な型とは,いわば二人三脚の関係を構築してきました.限定用法の ány mán alíve は「強弱強弱強」と見事にパターンにはまりますが,*ány alíve mán では「強弱弱強強」とパターンが乱れます.一般的に,alíve のような弱強の強勢パターンをもつ2音節形容詞を限定用法で用いる場合には,前置よりも後置のほうが韻律的なはまりがよい,ということは言えそうです.

もちろん,ány wóman alíve とすれば「強弱強弱弱強」となりパターンが乱れるではないかといった反論は当然あるでしょうし,alive と同じ弱強のパターンをもつ2音節形容詞でも a uníque mán のように名詞に前置され,結果として「弱弱強強」となってしまう例はいくらでも見つかります.したがって,強勢パターンのみに依拠して,alive の統語上の制限を強く説明することはできません.しかし,歴史的な語順や語形が惰性的に生き残ってきた要因の1つとして,このような英語の一般的な強勢パターン遵守の傾向を指摘することはできるでしょう.韻律上の要請は,少なくとも,現代英語では例外的な後置の限定用法が存続することを許容する程度の役割は果たしている,と考えることができるのではないでしょうか.

統語論と関連して,もう1つ話題を提供しておきたいと思います.近代英語まで普通に見られ,現在でも方言で確認されますが,go a begging, go a-fishing, set a going, was a dying, was a building など,前置詞 on に由来する a に,動詞の -ing 形が後続する形があります.このような -ing 形は,歴史的には前置詞に支配される動名詞と解釈できますが,be 動詞の後などに現われると,進行形を構成する現在分詞形とも解釈できます.実際,上に挙げた句では,意味としてはまさに現在分詞のように用いられています.近代英語期における進行形の成立は,動名詞との形態的関係も含め,英語史上で長らく議論されてきた統語論上の問題ですが,そこには上記の a の弱化・消失が一枚噛んでいるとも言われます.小さな前置詞 on に由来するさらに小さな a の有無が,統語論上の大問題にも光を当てているのです.

5 語形成と語彙への貢献

古英語期から中英語期にかけて,alive, afield, afoot などが前述の過程を経て成立すると,「on + 語」という前置詞句を前提とせずに,直接「a + 語幹」により新語が作られるようになりました.語源的にはフランス語やラテン語からの借用語である alert や averse も,表面的に「a + 語幹」のような体裁をしているために,共時的には alive などの仲間に加わり,統語的にも似たような振舞を示すようになっていきます.

「a + 語幹」という語形成の生産性はそれほど高いわけではなく,中英語以降にもポツポツと新語が現われる程度のものでした.網羅的な一覧ではありませんが,新語の例をおよそ初出年代順に世紀別に挙げると,以下のようになります.

17世紀の産物である ablaze は,意味的に考えて,先に造語されていた afire や aflame からの類推によるものと考えられますが,注目すべきは語幹の blaze が動詞・名詞兼用の語であることです.古くからある afloat, asleep なども動詞・名詞兼用の語幹に基づいていましたが,近代後期になって,これらが「a + 動詞語幹」と再解釈され,新種の語形成法として発達してきたもののようです.19世紀以降は,この新しい語形成法に従って作られたと思われる新語が続々と現われています.これらは意味的・機能的に動詞の現在分詞に接近しており,接頭辞 a- が現在分詞接尾辞 -ing と肩を並べるかのような状況となっています.古英語の前置詞 on に由来する接頭辞 a- は,この数世紀ほどの間にも,新たな生命を獲得したのです.

6 言語はスクラムである

前置詞 on の音の変化,具体的には語尾の n の消失と母音の弱化は,それ自体としては非常に小さな現象です.英語のような強勢パターンをもつ言語においては,発話のなかで前置詞のような語類が他に比べて弱く発音されるようになることは,きわめて自然なことです.しかし,このように自然に音に生じる小さな波が,大きなうねりとなって音韻形態,綴字,統語,韻律,語形成,語彙といった周辺領域に伝わっていき,英語の言語体系を,あるいは少なくともその一部を,変容させてきたのです.拙著の3.5.2「-e の衰退の一波万波」でも述べましたが,言語の歴史においては,しばしば「一波動けば万波生ず」です.

フランスの著名な言語学者アントワーヌ・メイエは,言語を「すべてが支え合っている体系」と表現しました.音韻,形態,綴字,統語,韻律,語形成,語彙などの諸部門は互いにがっちりとスクラムを組んで1つの言語体系を構成しており,多くの場合,ある箇所に変化が生じれば他の箇所も影響を受けずにはいられません.このスクラムが時間とともに形,大きさ,向きを変え,しかし全体としては崩れずにバランスを保ちながら機能し続けているのです.

英語史による素朴な疑問の問題解決は,ときにトリビア的と評されます.確かに個々の具体的な疑問を解説していく場合,表面的な説明で終わり,雑学的な知識にとどまってしまうことも多いのかもしれません.しかし,歴史を注意深く掘り下げて疑問の核心に迫っていくと,今回の alive のケースのように,一見すると結びつかないような数々の現象が,隠された因果関係によって密接に結びつけられ,全体として1つのスクラムを組んでいることがわかります.

このように,英語史による問題解決は,決してトリビアルな豆知識ではありません.英語史という分野は,言語がスクラムを組んだ体系であること,そしてその体系のバランスを保ちながら変化していくことを前提としている,懐の深い学問領域です.今後も,本連載では英語史によるダイナミックな問題解決を提示していきます.