第12回 なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)

1 英文法史上最大の事件の5W1H

連載の第12回となる今回は,「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」をお届けします.前編では,屈折を重視するがゆえに語順が比較的自由だった古英語が,その後むしろ語順重視型の言語へ舵を切ったという言語変化に触れ,最後を以下のように締めくくりました.標題の設問「なぜ英語はSVOの語順なのか?」は,通時的な視点から「なぜ英語は屈折重視型から語順重視型の言語へと切り替わり,その際になぜ基本語順はSVOとされたのか?」とパラフレーズできると.

前編では,歴史上,英語が経た文法上の一大転換のビフォーとアフターを示したにすぎませんでした.いわば「何」から「何」に変わったのかという問題,5W1Hでいえば What の問いに答えたにすぎません.後編では,この大変化に関わる他の疑問,すなわち When, Where, Who, How, Why にも迫ります.

言語変化にかかわらずあらゆる歴史現象の究極の問いは Why です.その究極の答えに近づくためには,先にそれ以外の4W1Hをしっかり押さえ,証拠を積み上げておく必要があります.その上で,総合的に Why への解答を提案するという順序が自然です.今回は,この英文法史上最も劇的な変化を1つの事件と見立て,その5W1Hにミステリー仕立てで迫りたいと思います.

2 What

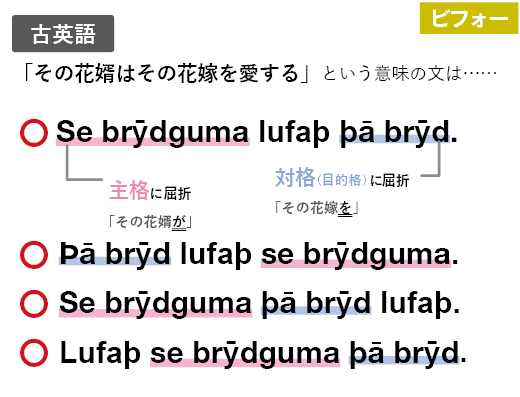

まず,この事件がいったい何 (What) だったのか,事件のビフォーとアフターを改めて確認しておきます.ビフォーに相当するのが「屈折を重視し,比較的自由な語順を許す文法」であり,アフターに相当するのが「屈折をほとんど用いず,自由な語順を許さない文法」です.屈折の複雑さと語順の自由度という2つの点で,ビフォーとアフターは完全に裏返しの関係にあります.前編で挙げた「その花婿はその花嫁を愛する」の例文に再登場してもらいましょう.事件のビフォーとアフターは以下のように提示することができます.

古英語では種々の屈折語尾が区別されており,それによって文法関係が標示されたために,語順の重要性は高くありませんでした.一方,中英語以降(現代英語に至るまで)は,屈折が衰退し,文法関係は専らSVOの固定語順によって標示されるようになりました.これが現場検証の結果明らかにされた,事件のビフォーとアフター,すなわち What の答えとなります.

3 When and Where

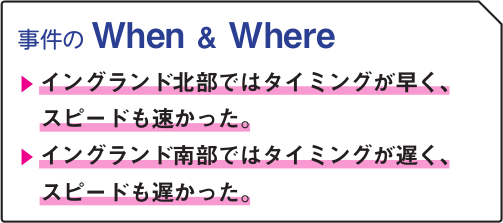

次に,この事件がいつ (When),どこで (Where) 起こったのかという疑問に進みましょう.この2つの問いには密接な関わりがあります.というのは,事件が起こった時期は古英語から中英語にかけての移行期,すなわちノルマン征服のあった1066年をおよその中心とする前後数世紀といえますが,中心となる時期はイングランド内の方言によって少なからぬ差異があったからです.

中世から現代に至るまで,イングランドでは数々の方言が話されてきましたが,大雑把にいって北部方言と南部方言に2分されます.英語史を通じて一般に,北部方言は革新的であり,南部方言は保守的でした.実際,英語史上に生じた数々の言語変化について,イングランド全土で同じような結果となった場合でも,北部方言ではたいてい早い時期に始まり,素早く完了していますが,南部方言では遅くに始まり,長々と続いて完了までに時間を要するのが通例でした.これは,北部で先に始まった著しい言語変化が,その後,南部へゆっくりと伝播していったと考えれば合点がいきます.イングランドという池の北側に大きな石が投げ込まれ,その波紋がゆっくりと南部へ広がっていく様子をイメージしてもらえればと思います.

屈折重視から語順重視への転換という今回の事件は,北部方言においてはタイミングが早く,スピードも速かったのに対し,南部方言においてはタイミングが遅く,スピードも遅かったのです.事件の中心的な期間は,具体的には北部方言では10-11世紀,南部方言では12-14世紀でした.

このタイミングとスピードに関する南北方言の対照性は,後に事件のミステリーを解く際に大きな鍵となってきます.

4 How

いよいよ,事件の How についてです.先に述べたように,英語は「屈折を重視し,比較的自由な語順を許す文法」から「屈折をほとんど用いず,自由な語順を許さない文法」へと180度の転換を遂げたわけですが,そのきっかけは非常に小さな音の揺らぎともいうべきものでした.具体的にいえば,屈折語尾音の弱化という現象です.

英語はゲルマン系の言語の1つですが,ゲルマン系の諸言語に共通する特徴として,第1音節にアクセントが落ちる点が挙げられます.したがって,ゲルマン語に由来する単語は,音節数にかかわらず第1音節にアクセントが落ちるのが原則です.古英語の例でいえば,1音節語の brȳd にせよ,2音節語の lufaþ にせよ,3音節語の brȳdguma にせよ,語頭音節の母音が強く発音されます.また,強弱の区別を明確につけるというのもゲルマン系の諸言語の特徴です.現代英語の発音にも観察されるように,アクセントの落ちる音節は明確に強く発音され,アクセントの落ちない音節は対比的に著しく弱く発音されます.強弱のメリハリがしっかりしているということです.

この2つの特徴から,ゲルマン系の言語の1つである古英語では,第2音節以降の母音は原則として弱く発音されることになります.弱く発音されるということは,本来であれば区別されるべき種々の母音や子音が,話し手にとっても聞き手にとっても区別しにくくなることを意味します.さて,屈折という重要な文法機能を担う部分は,屈折「語尾」と呼ばれるように,第2音節以降に置かれ,弱く発音されるわけですから,やがては母音や子音の区別が曖昧になることを運命づけられているといえます.そして実際に古英語期が進むにつれ,それが起こってしまったのです.「花婿」を意味する古英語の単語 brȳdguma を例に,具体的に考えてみましょう.

屈折表をご覧になればわかる通り,この語を実際の文のなかで用いるときには,要求される格と数にしたがって適切に語尾を変化させる必要があります.ただし,いずれの形を取っても,アクセントの落ちる位置は常に第1音節の brȳd- の部分,より厳密にいえば ȳ で表わされる長母音となります.その結果,第2音節以下は相対的に弱く発音され,とりわけ語末の音節を構成する屈折語尾の発音は著しく弱化します.それでも古英語期中,-a, -an, -ena, -um の語尾は,相対的に弱く発音されながらも,音としてはしっかり区別されていましたが,古英語も末期になると,これら語尾音の弱化はますます進み,n や m で表わされる鼻子音が消失したり,種々の母音が曖昧化して一律 [ə](綴字としては典型的に〈e〉)へ集約されてしまう事態となりました.この一連の現象は,屈折語尾の「水平化」と呼ばれています(一律に平らにならされるイメージです).語尾に n や m があるか否か,そして母音の異なり具合によって格や数といった文法情報を制御していた古英語にとって,屈折語尾の水平化という現象は致命的でした.いまや,水平化した語尾 [ə] (綴字では〈e〉)をもつ bridgume という単一の形態が,屈折表の8マスすべてを埋め尽くすことになりました.古英語は,もはや屈折語尾で格や数を明確に示すことのできる言語ではなくなろうとしていたのです.

同じことが,brȳd 「花嫁」にも冠詞 se にも起こりました.屈折語尾の水平化の結果,明確に区別される語尾を示さなくなり,格や数にかかわらず bride や the という不変の形態へ収斂してしまいました.その結果,古英語文法の最大の特徴であった「屈折を重視し,比較的自由な語順を許す」行き方は破綻していきました.「その花婿はその花嫁を愛する」の意をSVOで発した文と,「その花婿をその花嫁は愛する」の意をOVSで発した文とが,いまや The bridgume loveth the bride. という文の形で一致してしまうことになったからです.

こうして名詞や冠詞の形だけでは,どちらがどちらを愛するのかという方向が判別できなくなりました.これは言語において困った事態です.確かに多くの場合,文脈によりいずれが適当かが判断できるとしても,言語体系そのものに主語と目的語などを明確に区別する手段が備わっていないのは不安定と言わざるを得ません.この問題に対する最も単純な解決法は,語順を決め打ちにすることでしょう.動詞をはさんで前に来るものが主語,後ろに来るものが目的語,つまりSVOという語順の型を決めてしまい,例外を許さなければ,どちらがどちらを愛するのかという方向に誤解は生じません.これまで謳歌していた語順の自由は失われてしまいますが,背に腹は替えられぬ,といったところでしょうか.こうして英語は「屈折をほとんど用いず,自由な語順を許さない文法」へと大転換を遂げました.

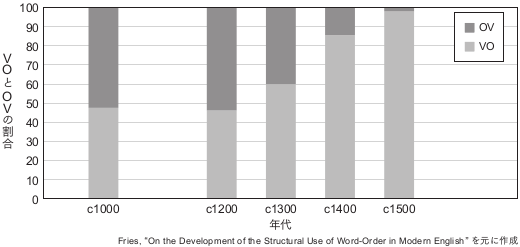

では,語順の決め打ちという解決法に訴えかけたことは理解できたとしても,なぜOVSやSOVではなくSVOが選ばれたのでしょうか.それは,前編で触れたように,古英語は語順が自由とはいっても,厳密には「比較的」自由ということであり,すでに基本語順はSVOに傾いていたからです.確かに古英語ではSOVという語順も決して無視できないほど勢力を有していましたし,中英語に入ってからもSVOの圧倒的な独り勝ちを許さないほどにはプレッシャーをかけていました.しかし,最終的にはSVOが勝利しました.これまでの説明からは,ある時を境にSVOの語順が一気に定着したかのように思われたかもしれませんが,実際には現代的なSVO固定の状況に落ち着くのに中英語いっぱいの期間を要したのです(以下,拙著 p. 101 の図を再掲).それでも,振り返ってみれば,SVOへの固定化は既定路線であり,時間の問題だったと言ってよいでしょう.

以上より,英文法史上の大転換が,もとをただせば,語尾の発音の不明瞭化という,口の動かし方に関する些細な出来事から始まったことがわかったかと思います.ちっぽけなきっかけが巨大なうねりとなって,最終的には古英語の文法体系を根本から揺るがすことになったわけです.しかし,ここで注意すべきは,ビフォーとアフターは天と地ほどの違いがあるように見えますが,この飛躍はあくまで見かけのものにすぎず,転換の論理は上述のようにきわめて明快であることです.これこそ,言語における「一波わずかに動いて万波したがう」の好例といえるでしょう.

5 Why

事件の How については以上の通りですが,まだミステリーは終わりではありません.もう1つ解かなければならない大きな謎が残っています.それは,なぜ英語では他のゲルマン諸語と比べて屈折語尾の水平化がこれほど早く,著しく生じたのかという問題です.

すでに触れたように,ゲルマン系の諸言語は,数々の文法情報を語尾に詰め込む屈折という方法に依存する特徴を有していながらも,一方で語頭を強く発音するがゆえに対比的に問題の語尾は弱く発音され,区別が曖昧になるといった,ある種の矛盾を抱え込んでいました.つまり,ゲルマン系の諸言語にとって,屈折体系はいずれ破綻する運命なのです.いつ破綻するかというタイミングは個々の言語で異なるとはいえ,最終的な瓦解は運命づけられていました.したがって,英語に限らず,ドイツ語もオランダ語も,アイスランド語もデンマーク語も,等しくこの運命にさらされているのです.

読者のなかには,いまだ豊富な屈折体系を保っているドイツ語などの状況を知っていて,上の説明に疑いを抱く方もいるかもしれません.ドイツ語は同じゲルマン系ながらも十分に複雑な屈折体系をもっているではないか,語順もある程度変化しうるではないかと.確かに英語と比べればその通りですが,現代ドイツ語とて,より古い段階のドイツ語と比べれば,屈折体系は間違いなく貧弱化しています.英語の場合,例の潜在的な運命が,他のゲルマン諸語に先駆けて後期古英語というタイミングでいち早く顕在化したという事情はありますが,早い遅いの違いこそあれ,ドイツ語や他のゲルマン諸語も畢竟同じレールの上を進んでいるのです.

しかし,そのタイミングこそが謎です.なぜ英語は,例えばドイツ語と比べて,著しく早い時期にかの運命の餌食となったのでしょうか.そのタイミングは,はたして偶然なのでしょうか.

否,そこには偶然以外の要因があります.後期古英語には,他の言語には見られない特別な事情がありました.それは,北欧からのヴァイキングの襲来です.拙著の1.5節「語彙の変化」でも触れたように,ヴァイキングのイングランド襲来は,英語に著しい影響を及ぼしました.ヴァイキングの母語は広い意味では英語と同じゲルマン語派に属する古ノルド語と称される言語でした.古ノルド語と英語は多くの語根を共有しており,両言語の話者たちは互いに相当の「訛り」を感じつつも,簡単な意思疎通はできたものと思われます.しかし,古ノルド語と英語とでは,屈折語尾において異なる点が多かったのです.語根は共有しながらも,屈折語尾が異なるために誤解のもととなる ―― このような状況において,両言語の話者は,コミュニケーションを容易にするために,むしろ積極的に屈折語尾を切り落とすという言語行動に出たのではないかと考えられます.そして,屈折語尾を切り落としてしまうと,文法関係を示す従来の手段が利用できなくなるので,代わりに語順決め打ちという方法に訴えかけただろうということは,前節の議論からも予想されるところです.事実,英語内部で語順決め打ちの流れがすでに作られつつあったところに,このヴァイキングの影響が加わり,自然の流れを後押ししたと考えることができます.

ここで,第3節で述べたことを思い出してください.英文法の大転換がより早く,より素早く(10-11世紀に)起こったのは,イングランド北部でした.そして,ヴァイキングが8世紀後半以降に侵攻し,9世紀後半以降に定住したのもまた,ほかならぬイングランド北部だったのです.

この時間と空間の一致を偶然とみなすことはできません.他のゲルマン諸語と比べ,英語で「運命」の到来が早かったのは偶然ではなく,歴史上の特定の出来事が関与していたのです.そして,このイングランド北部にもたらされた著しい言語的インパクトが,数世代後に,ヴァイキングの影響がずっと薄い南部へも,ゆっくりとその波紋を広げていったと考えられます.

ついに謎が解けました.直接証拠は少ないですが,時間と空間の一致という情況証拠の価値の重さは無視できません.上記のシナリオは,合理的に考えて最もありそうなシナリオと言っていいでしょう.

最後に,事件を起こした犯人は誰なのか,すなわち Who の問いに簡単に触れておきましょう.端的に言えば,それは古英語話者と古ノルド語話者の共犯ということになるでしょう.古英語話者が自発的に変化を起こしつつあった矢先に,その変化を促す存在として古ノルド語話者が現われたのです.

6 おわりに

英文法史上の最大の変化の原因は,言語内的・外的な諸要因が絶妙に組み合わさったところに求められることがわかりました.言語内的要因とは,(1) ゲルマン語共通の特徴として古英語のアクセントが第1音節に落ちたこと,(2) その裏返しとして語尾には典型的にアクセントが落ちないために,屈折語尾が弱化し,水平化しやすい運命にあったこと,(3) 水平化により文法関係を屈折で標示するのが難しくなった状況を打開すべく,語順決め打ちという手段に訴えかけたこと,(4) その際に採用された語順は,すでに古英語期に基本語順として芽生えていたSVOだったことです.

そして言語外的要因とは,(5) 8世紀後半から11世紀前半に古ノルド語を母語とするヴァイキングたちがイングランド北部に侵攻・定住し,数世代の間,古英語話者と共存したこと,(5) その結果として,両言語の話者がコミュニケーションを阻害しかねない屈折語尾をあえて切り落とし,文法関係を標示する代替手段として固定語順を選んだこと,(6) それにより言語内的な要因ですでに進行していた語順決め打ちの潮流に拍車がかかったことです.

言語変化は決して偶然生じるわけではないことがわかったかと思います.言語変化の背後には言語内的・外的な諸要因が複合的に作用しており,確かにその一つひとつを突き止めることは難しいのですが,What, When, Where, Who, How の答えを着実に追い求めていけば,最後には究極の問い Why にも接近することができるのです.今回の事件の謎解きを通じて,言語変化(研究)のダイナミクスを堪能できたことと思います.

今回をもって,連載「現代英語を英語史の視点から考える」を終了いたします.お付き合いいただいた読者の皆様には,1年間のご愛読,ありがとうございました.本連載の執筆に当たっては,拙著『はじめての英語史』に対する補足的な話題や新しい素朴な疑問を取り上げ,現代英語を眺める新しい視点,言い換えれば「英語史のオリジナルな発想」(連載第1回より)を提供し続けることを心がけてきました.読者の皆様には,連載を通じて,英語を歴史的にみることのおもしろさやその価値に気づいていただき,英語(史)学習への新たなモチベーションを発見していただいたのであれば幸いです.