第4回 イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall ―― 複線的思考のすすめ

1 英語の英米差

連載の第4回は「英語の英米差」という話題に,通時的な観点から迫ります.拙著の6.1節「なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?」および6.2節「アメリカ英語はイギリス英語よりも「新しい」のか?」で,英語の英米差に関するステレオタイプについて紹介し,それを批判的に論じました.

一般的に抱かれるイメージとして,イギリスは伝統を尊ぶ保守的な国,アメリカは変革を重んじる革新的な国,というものがあります.それを言語にも適用して,イギリス英語は変化が少なく保守的で,アメリカ英語は変化が多く革新的である,という印象をもつ人は少なくないと思われます.確かに,国家の歴史においても,英語の歴史においても,母体としてイギリスがあり,アメリカはそこから「分岐」したものとして理解されるのが普通です.そして,常識的に,「分岐」していくものは,母体とは異なる何らかの新機軸を打ち出しながら独自の発展を遂げていくものであるとも理解されます.したがって,相対的にイギリス(英語)が保守的で,アメリカ(英語)が革新的であるというイメージが,自然に受け入れられるのでしょう.

しかし,少なくとも言語に関しては,このイメージは必ずしも正確ではありません.アメリカ英語に古い言葉遣いが残っていることも多々ありますし,イギリス英語に言語的刷新がもたらされた例も少なくありません.考えてみれば,英語の歴史における数々の言語的大変化は、「アメリカ英語」が現われる17世紀より前の時代に生じているのであり,変化の舞台は「イギリス英語」だったわけですから,イギリス英語が保守的であるという評価はまったく当を得ていません.

拙著の6.2.2および6.2.3で,アメリカ英語のほうがイギリス英語に比べて保守的な点,逆にイギリス英語のほうが保守的な点を,発音,語(の意味),文法,用法などに関していくつか列挙しましたが,総じて評価すれば,程度の差はあれ「アメリカ英語はイギリス英語に対してある部分では保守的であり,ある部分では革新的である」 (p. 153) と述べる以上のことはできません.その意味では,いずれの英語変種も,とりたてて特異な振る舞いをしているわけではなく,平々凡々な言語発達の道筋を辿っているのだと言えます.

英語の英米差という問題を以上のように認識すると,せっかく魅力的に見えた話題も案外つまらないものと思われるかもしれません.しかし,事実はむしろ逆です.平々凡々な言語発達とは述べましたが,私たちは,言語発達の現場で平々凡々に生じている出来事について意識的に観察したり想像したりする機会を普段もたないので,そこで繰り広げられている予想以上に複雑で込み入った,しかし魅力的なドラマの存在に気づいていないだけなのです.

本稿では,具体例として「秋」を意味するイギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall を主に取り上げながら,英語の英米差をとらえる視点を共時態から通時態へと切り替えることによって,どのように問題の見え方が変わり得るかを示していきます.ひいては,現代英語に「複線的思考」でアプローチすることの価値を明らかにします.このアプローチは,ある言語の諸変種を比較する際にも,一般に言語における変異を考察する際にも,有用な視点を提供してくれるはずです.

2 autumn と fall の共時態

autumn と fall に関して,まず共時的な事実を確認しておきましょう.「秋」を意味する語は,一般に,イギリス英語では autumn が,アメリカ英語では fall が用いられると言われます.同一の意味に対してイギリス英語とアメリカ英語で別の語が対応している例として railway/railroad(鉄道), bonnet/hood(ボンネット),lift/elevator(エレベーター),petrol/gasoline(ガソリン),Hoover/vacuum cleaner(掃除機)など多数のペアを挙げることができますが,そのなかでも autumn/fall は典型例の1つとして,よく知られています.

しかし,正確にいえば「イギリス英語 = autumn」,「アメリカ英語 = fall」という対立は図式的すぎるきらいがあります.確かに標準イギリス英語において「秋」の意味で fall が用いられることはなく,autumn が唯一の語といってよいのですが,標準アメリカ英語では fall と並んで autumn も使用されることがあります.ただし,アメリカ英語での autum は,多少なりとも文学的・詩的な響きをもった文章語として用いられることが多く,イギリス英語でごく日常的に用いられている状況とは異なっています.専門的にいえば,autumn の「使用域」 (register) が両変種のあいだで若干ずれている,と表現できます.

実際に,手持ちの英語変種コーパスで autumn の生起頻度を調べてみました.2006年前後に各々の変種で出版された書き言葉をコーパスとした BE06 と AmE06 を使った調査によると,autumn の約100万語当たりの生起頻度は,イギリス英語での34回に対して,アメリカ英語でも18回ほどでした.書き言葉コーパスなのでアメリカ英語でも autumn が比較的現われやすいという事情はあると思いますが,それでも「アメリカ英語 = fall」と図式的に認識することが誤りであることは分かるでしょう.アメリカ英語からの例文を3つほど挙げますが,いずれも多少なりとも文章語的な文脈であることが感じられます.

| 1. | The bamboo is harvested in autumn and dried slowly so that the finished product does not warp. |

| 2. | In all likelihood it was the following autumn that they left for Florida by train . . . . |

| 3. | The autumn weather was brisk and lovely. |

試しに,1960年代初頭および1990年代初頭の英米各変種の書き言葉を収録したコーパス群(アメリカ英語の Brown Corpus, Frown Corpus;イギリス英語の LOB Corpus, FLOB Corpus)でも同様に調査したところ,類似する結果が得られました.アメリカ英語では autumn の使用はイギリス英語に比べて平均して3割程度の頻度ではありますが,確かに使用されています.

3 英語における季節語の歴史

前節では,共時的な観点から英米変種における autumn と fall の使用の実態を確認し,「イギリス英語 = autumn」,「アメリカ英語 = fall」という図式に多少の修正を施しました.次に,通時的な観点からこの使い分けがいかにして生じたかを考察するに当たり,季節語の歴史を概観しておきます.

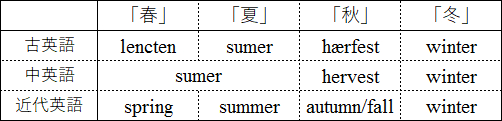

まず,古英語あるいはそれ以前の時代にまで遡りましょう.英語を含むゲルマン語の文化においては,1年は「夏」と「冬」の二季に区分されていました.しかし,四季を区分する南欧文化との接触により,早くから「春」と「秋」の概念も入ってきていました.古英語では,sumer と winter の伝統的な二季区分に加えて,狭義に春の特定の1期間を表わす lencten(「四旬節」を意味する現代英語の Lent に対応)が 広義に「春」として用いられていました.また狭義に秋の特定の1期間を表わす hærfest(「収穫期」を意味する現代英語の harvest に対応)が広義に「秋」として用いられる例もありました.つまり,現代のように四季の概念も語も存在していたわけです.ただし,lencten と hærfest には,それぞれ狭義も併存していたため,専ら広義に季節を表わす現代英語の一般語である spring や autumn/fall と比べると,季節名称としての存在感はやや希薄でした.

中英語になると,古英語 lencten に対応する語は専ら狭義へと退行していきます.13-14世紀には広義の「春」の意を失い始め,「春」の意味の空白を巡っていくつかの表現の競合が始まりました.その過程で,かつてのゲルマン的二季区分の記憶ゆえか,sumer が「夏」に加えて「春」をも含む超広義を発達させ,その空白を埋めました.こうして,早くも13世紀後半には,春の到来を告げる表現として Sumer is icumen in.(現代英語風にいえば “Summer has come in.”) なる表現が現われました.

近代英語期に入ると,再び「春」を巡る競合が始まり,各種の表現が生じましたが,そのなかで spring という語が台頭してきます.spring は元来「生じる,跳ねる」の意味をもち,植物が芽吹くイメージと重ね合わされて,生き生きと「春」を指し示す表現として選ばれたのでしょう.spring of the leaf(葉の生え)や spring of the year(1年の出発)のような表現がメトニミーやメタファーにより季節としての「春」の意味を発展させ,形態的には短縮されて spring となったと考えられます.同様に,古英語以降長らく「秋」を担当していた hervest も,18世紀の終わりまでには,やはり「落葉」(fall of the leaf) や「1年の落日」(fall of the year) に基づくメトニミーやメタファーによる fall や,フランス語からの借用語 autumn などの類義語に徐々に地位を明け渡しました.結果として,私たちの知る spring, summer, autumn/fall, winter という一連の語が近代英語期に標準形として選択されましたが,そこに行き着くまでには,各種表現の長期にわたる競合があったのです.そして,競合していた時代には,様々な表現が併存していたことに注意が必要です.

上の表は,季節語の変遷の概要を示したものですが,実際には中英語から近代英語にかけて,表に示した以外にも様々な表現が併存していたことは気に留めておいてください.「春」を表わす歴史的な表現を集めると,lenten time, lenten tide, lenten, lent, sumer, vere, vere-time, ver, springing-time, springing (of summer/the year), prime-temps, seed-time, new time, spring-time, prime-time, spring of the year, spring tide, spring, spring of the leaf, prime, primetide, vernal season, vernal, fore-end の如く百花繚乱ですし,「秋」についても harvest, harvest-tide, harvest time, autumn, falling of the leaf, fall of the leaf, fall, back-end, leaf-fall, fall of the year, autumn tide のように多種多彩でした.

4 autumn と fall の併存,移植,選択

さて,季節語を巡る上記のような歴史を俯瞰した上で,問題の autumn と fall について考察しましょう.autumn は,すでに触れた通りフランス語からの借用語で, 1380年頃のチョーサーの作品に autumpne という綴字で初出します(フランス語 autompne 自体は,ラテン語 autumnus(豊穣の季節)を借用したものです).それから2世紀ほどの間は,autumn は一般化せず,目立たない語としてとどまっていましたが,近代英語期になると広く用いられるようになりました.一方,16世紀半ばから fall of the leaf,そしてやや遅れて同世紀後半から短縮形 fall も勢力を伸ばしてきます.これは,同じく植物の一生の段階になぞらえて「春」を表わした spring (of the leaf) の台頭とも,時代的におよそ符合します.おそらく spring と fall は互いに呼応しながら,一般に受け入れられていったのでしょう.

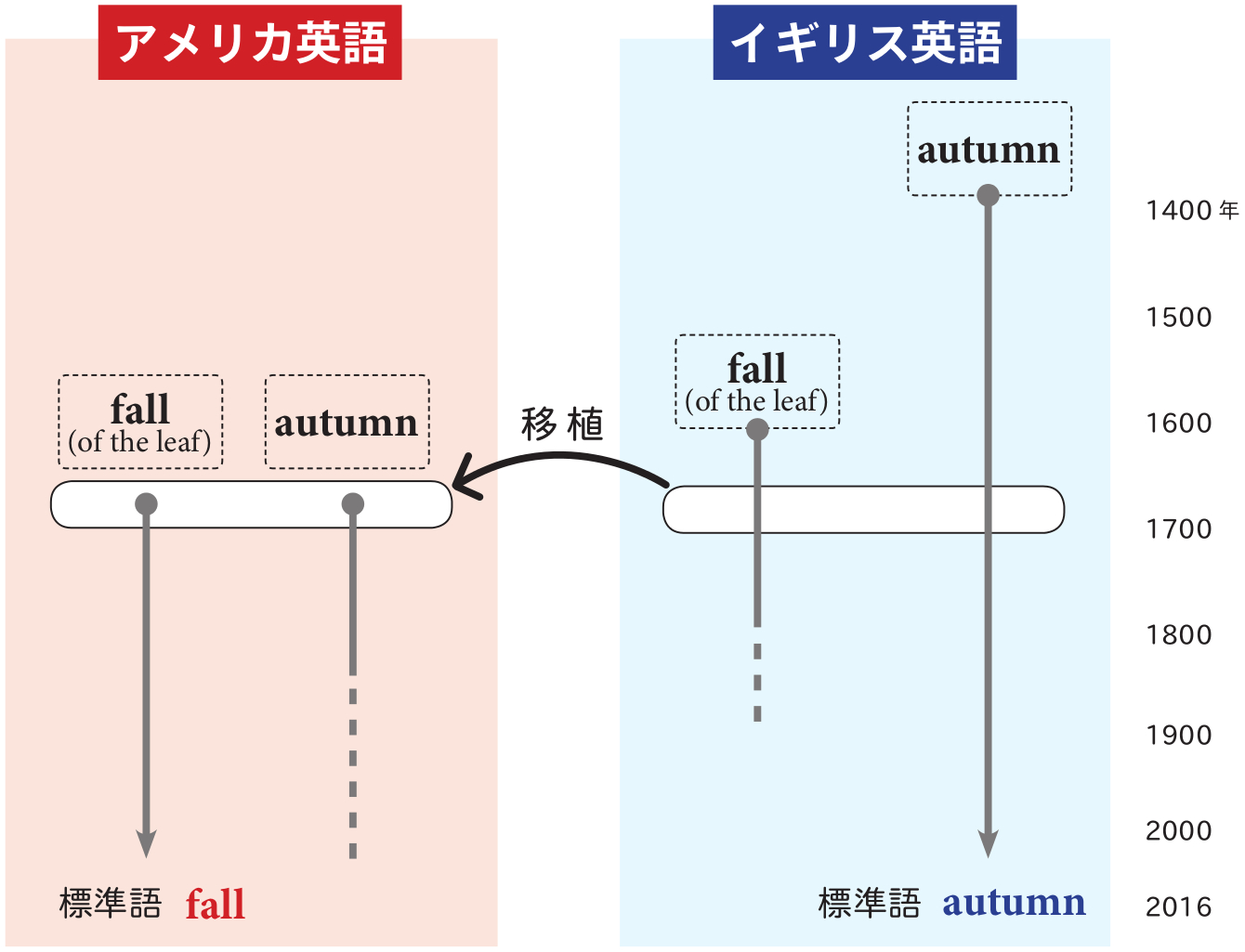

かくして,17世紀までには autumn と fall (of the leaf) が「秋」を表わす主たる表現として併存していたことになります.注意すべきは,ここまでの話しの舞台はすべてイギリスであることです.英語がアメリカへ展開したのは,イギリス植民地としてジェームズタウンが建設された1607年以降のこと,すなわち17世紀以降のことです.この時間関係に鑑みると,次のことが予想されます.つまり,17世紀までにイギリス英語で併存していた autumn と fall (of the leaf) の両方が,17世紀中にアメリカへ移植され,アメリカ英語でも併存し続けたのだと.

初期のアメリカ植民地への移民たちは,みな英語を母語として持っていましたが,用いていた方言は様々でした.したがって,移民の共同体では,一つの意味に異なる複数の語が対応しているという状況は日常茶飯事でした.あまつさえ同一方言内ですら様々な異形が用いられるのが常態でしたので,autumn と fall のような語の併存状況そのものがイギリスからアメリカへ移植されたというのは,珍しくないどころか自然なことでした.

このように,17世紀にはイギリス英語でもアメリカ英語でも,autumn/fall の両語が「秋」を表わす語として普通に用いられていました.しかし,その後の歴史は英米間で異なる道筋を辿ることになります.イギリスでは両語の競合の末に autumn のほうが人気を得て,事実上唯一の標準語となり,アメリカでは逆に fall が広まり,autumn は形式張った使用域に限定されていったのです.

5 zed と zee の併存,移植,選択

ここで,英米変種における autumn/fall と似たような歴史を歩んだもう1つの興味深い例として,<Z> の文字の2つの呼称 zed [zɛd] と zee [ziː] のペアを挙げましょう.現在,イギリス英語では zed,アメリカ英語では zee と読むのが一般的です.

イギリス英語では,ノルマン征服以来 zed の呼称が途切れることなく続いてきました.17世紀前後には,zad, zard, izzard, ezod, uzzard などとも呼ばれていたようですが,一般的には zed が優勢でした.ところが,そこに手強いライバルが現われます.近代英語初期に,音声学者たちが zed に対抗して新しい発音を「発明」したのです.Alexander Gill および Charles Butler という文法家が,それぞれ Logonomia Anglica (1619) と The English Grammar (1633) という文法書において,ez および ze の発音を提案しました.これは,アルファベットの他の文字の発音との平行性を実現するための意図的な策,おそらくは教育的な配慮だったと考えられます.例えば,<Z> を ze と読めば,<B>, <C>, <D>, <E>, <G>, <P>, <T>, <V> の標準的な呼称と韻を踏みます.

このように,<Z> の呼称が林立するなかで,zee の呼称は zed と並んでイギリスでも部分的に聞かれるようになったものの,後には衰退しました.一方,イギリス英語で併存していたこの2つの呼称は17世紀中にアメリカ英語へも移植され,そこでは後に zee のほうが標準的な呼称として選択され,定着するに至ったのです(1828年に Noah Webster の辞書が出版された時点で,すでに zee の読みが一般的だったようです).<Z> の読み方にまつわる現在の英米差は,autumn/fall のケースと同様,同じ選択肢のなかからの異なる選択に起因するものだと分かります.

6 通時的視点によって可能となる複線的思考

autumn/fall の問題に戻りましょう.4節で述べた両語に関する併存,移植,選択の歴史的経緯を図示すると,以下のようになります.

近代以降の歴史において,イギリスでは autumn が,アメリカでは fall が標準語として選択されたわけですが,なぜ各々の変種においてそのような選択がなされたのか,説得力をもって説明することは,残念ながらできそうにありません.いずれか1つが選択される確率を50%と仮定するならば,予想される組み合わせの結果は,同確率で (1) 英 autumn 米 fall,(2) 英 autumn, 米 autumn,(3) 英 fall, 米 autumn,(4) 英 fall,米 fall の4種類のいずれかとなるはずです.現実の結果は (1) 英 autumn 米 fall となりましたが,他の組み合わせも十分にあり得たでしょう.そして,もし (2) や (4) となっていたならば,「秋」を巡る英米差は生じませんので,私たちはこれに対してまったく問題意識を抱かずに,話題にすらしていなかったことでしょう.逆にいえば,結果がたまたま (1) だったために,私たちはそれを論じるに足る英米差の話題として「問題化」するに至った,ということです.

しかし,「イギリス英語における2語の併存状況がそのままアメリカ英語へ移植され,その後,各変種でいずれかの語が標準語として選択された」という一連の歴史的過程そのものを議論すべきととらえる英語史的・通時言語学的な立場からみると,結果が (1), (2), (3), (4) のいずれであっても,等しく論じるに足る話題となります.(1) 英 autumn 米 fall が興味をそそるのと同じくらい,(2) 英 autumn, 米 autumn だったとしても十分におもしろいのです.これこそが,通時的な視点を採用することによって得られる発想の転換といえます.私たちは,イギリス英語とアメリカ英語の相違点にばかり注目しますが,両変種に共通している無数の語法の背後には,異形の併存,併存状況の移植,標準形の選択といった一連の複雑な歴史的過程が隠れているのかもしれないのです.

イギリス英語,アメリカ英語のいずれにおいても,「秋」を意味する語は近代以前には常に複数存在していました.図で示されている通り,複数の線が平行して走っていたわけです.ところが,現代に近づくにつれ,おそらく言語標準化の圧力により,英米それぞれの変種において,いずれか1つの線のみが標準的なものとして選択されるようになりました.歴史的に常に複線として存在していたものが,単線に整理されてしまったのです.単線は現代の私たちにとっては自然に映ります.標準的なものは1つあれば十分であり,むしろ複数あると混乱のもととなる,と考えがちだからです.しかし,言語に関する単線的思考は,言語の標準化の進んだ近現代に特有の発想であり,それ以前の時代には言語の通常のとらえ方は複線的思考でした.現代ですら,標準的な言語という枠から外れて,方言を含めた非標準的な言語の使用を視野に入れれば,至る所に異形の併存が観察され,複線的な世界が広がっています.言語を通時的に見るということは,本来は言語において自然であるはずの複線的思考を顧みて,新たに育んでいく営みでもあるのです.

なお,本稿で英語の季節語の移り変わりを記述するに当たっては,主として Fischer, Andreas. “ ‘Sumer is icumen in’: The Seasons of the Year in Middle English and Early Modern English.” Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. 79-95. を参照しました.