私たちは、ヴァイキングといえば、イングランドやフランスの教会・修道院・都市・農村を襲撃した略奪者としての姿を思い浮かべがちです。初期中世ヨーロッパの年代記は、被害者として、彼らの略奪ぶりがいかに酷かったのかを伝えています。その多くは、北海に面したノルウェーやデンマーク出身者による行動の結果でした。他方でスウェーデン出身のヴァイキングは、スカンディナヴィア半島の東側、つまりロシア平原から広がるユーラシア西部に拡大しました。ヴァイキングが「東方」(austr)と呼ぶ世界です。

ヴァイキングの地理認識に従えば、「東方」はバルト海からロシア、ロシアから東ローマ帝国(ビザンツ帝国)、東ローマ帝国から地中海世界やイスラーム世界までを包み込む広大な空間です。ロシアの歴史家エレーナ・メルニコヴァによれば、ヴァイキングは、「東方」をさらに細分化した独自の空間認識を持っていたことがわかります。まずは、短時間で直接行き来できるバルト海周辺の世界、さらにバルト海と東方世界をつなぐラドガ湖の彼方に、「ガルザル」(Garðar)と呼ばれるロシア、そして「ギリシア」(Grikkland)と呼ばれる東ローマ帝国や「ランゴバルド」(Langobardia)と呼称されるイタリア、さらにその先に広がりイスラーム世界を指すであろう「セルクランド(絹の地)」(Serkland)。

第4回で確認しましたように、750年頃から拡大を始めたヴァイキングは、とりわけ、東ローマ帝国やイスラーム世界との交易を通じて、絹のような奢侈品、仏像やクジャクのような珍奇な品、大量の銀などを獲得することができました。そうだとした場合、ヴァイキングにとってバルト海の彼方の「東方」は、自らの威信を高める大切な富を供給する特別な世界として認識されていたと考えるべきでしょう。まずはスウェーデンのウステルヨータランドのヴェストラ・ステンビー教会にある石碑(Ög8)を取り上げてみましょう。

図版1 ヴェストラ・ステニンゲ石碑

(Ög8;スウェーデン・ムータラ県)

stikuR karþi kubl þ(a)=(u) aft auint sunu sin ' sa fial austr miR aiuisli ' uikikR faþi auk| |krimulfR

訳:スティグは、息子エイヴィンドを記念してこの記念碑を作った。彼はエイヴィシとともに東方で死んだ。ヴィキングとグリムルヴが(この記念碑を)彩った。

テキストそのものは特に変哲のないルーン石碑ですが、「東方」(austr)で死んだことが付記されています。だからなんだ、と思うかもしれませんが、わざわざ「東方」と付け加えて碑文を刻むのは、ヴァイキングの持つ価値体系でのこの言葉の示唆する重みを意味していると考えなければなりません。

スウェーデン・ヴァイキングが「東方」について言及したルーン石碑は、ウップランド地方を中心に100件以上が現在確認されています。上記石碑のように「東方」という言い方をするものもありますし、より具体的な地名が記されるものもあります。いずれにせよ、ヴァイキングが、バルト海の彼方に強い関心を持っていたことを証言しています。デンマークやノルウェーで「東方」との関係を示す石碑はそれぞれ1件に過ぎませんから、スウェーデン・ヴァイキングと「東方」との関係は、特別であったことがわかります。今回は、スウェーデン・ヴァイキングが建立した石碑を中心に、ヴァイキングと東方世界との関係を考えてみましょう。

750年以降に東方へ拡大したヴァイキングは、9世紀以降、現地に定住していたスラブ系集団と混淆しながら、「ルーシ」と呼ばれる集団となりました。彼らはロシア平原の各地に割拠し、スタラヤ・ラドガ、ノヴゴロド、キエフといった都市的集落を形成し、そうした集落を中心に現在のロシアの基礎をなすルーシ諸国家を建設しました。そのうち大きな存在感を示したのは、ロシアの北方ノヴゴロドを拠点としたノヴゴロド侯と現在のウクライナの首都キエフに蟠踞したキエフ侯でした。

彼らルーシ集団は、バルト海の彼方のヴァイキングと往来する一方で、常に南方の黒海の彼方に関心を抱いていました。つまり東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルです。330年にコンスタンティヌス大帝が帝国の首都に定めたこの都市は、数世紀後のヴァイキングの時代になっても、キリスト教世界最大の都市でありつづけました。地中海と黒海のはざまという政治地理学上重要なポイントに建設されたため、東西のヒト・モノ・カネ・思想が往来する場となりました。

『ロシア原初年代記』が伝えるように、ルーシは860年以降、幾度となくコンスタンティノープルを襲撃しましたが程なくより旨みのある富の入手という交易へと移行しました。

図版2 907年にコンスタンティノープルを襲撃するノヴゴロド侯オレーグ

(15世紀の『ラジヴィウ年代記』フォリオ 14v)

ルーシは、都合3度にわたる交易協定を東ローマ皇帝との間に結び、定期的にコンスタンティノープルで取引を行う体制を整えました。それは、『ロシア原初年代記』で「ヴァリャーギの道」と呼ばれる、バルト海から黒海までロシア平原を蛇行する河川を移動することで到達するルートが完成したことでもありました。

ヴァイキングやルーシが行き交うロシアの地でも、いくつものルーン碑文が出土しています。その中で最も著名なのは、黒海へと注ぐドニエプル河口のベレザーニ島で出土した石碑でしょう。

図版3 ベレザーニ石碑

(ウクライナ・ムイコラーイウ州ベレザーニ島)

krani : kerþi : (h)alf : þisi : iftir : kal : fi:laka : si(n)

訳:グラーニは彼の仲間であるカールを記念してこの石を建てた

グラーニなる人物が、おそらくは商業と思われる仕事の「仲間」(felagi)を記念して建てた石碑です。たった1例のみが伝わっているに過ぎませんが、もともと北欧本土の慣習であったルーン石碑の建立が僻遠の黒海沿岸でも行われていたという事実は、ヴァイキングの習慣がいかに広範囲に受け入れられていたのかを示す証拠でもあります。2022年2月現在、ロシアとウクライナの緊張が高まっていますが、CIS 諸国における発掘はまだまだこれからですので今後も新しい石碑が発見されることが予想されます。

すでに述べたように、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルは、ヴァイキングにとっても憧れの都市でした。略奪行為を繰り返した9世紀と異なり、10世紀になると交易と雇用を求めるヴァイキングが定期的に訪れるようになっていました。富を生み出す「東方」の中心は、まさに帝国内外の富が集中するこの都市にありました。

ヴァイキングはコンスタンティノープルのことを「大きな町」を意味する「ミクラガルズ」(Miklagard)と呼びました。彼らの世界観において、「町」(gard)は数あれど、コンスタンティノープルは唯一無二の大都市でした。現在でも東京のような大都市が社会的上昇のチャンスを求める地方出身者を引きつけるように、当時のコンスタンティノープルも様々な集団を引き寄せました。既に見たように、交易が大きな目的の一つでしたが、その暴力性が世界に知れ渡っていたヴァイキングは、帝国の戦力として、場合によっては皇帝に近侍する親衛隊としてすら雇用されていました。彼らは「ヴァリャーギ」と呼ばれました。スウェーデンのエンシェーピング近郊のウルンダという小村に立つ石碑は、カールとカッビ?なる人物が、前者にとっては父、後者にとっては親戚に当たるホルサ(?)を記念して建てた石碑です。

図版4 ウルンダ石碑

(U792;スウェーデン・ウップランド県)

kar lit・risa・stin・þtina・at・mursa・faþur・sin・auk・kabi・at・mah sin・fu- hufila・far・aflaþi uti・kri[k]um・arfa・sinum

訳:カールは、父ホルサ(?)を記念してこの石を建てさせた。カッビ(?)は姻戚を記念して。彼は求めて旅をし、ギリシアで富を手に入れ、子孫に残した。

交易か傭兵業かわかりませんが、ホルサは「ギリシア」つまりコンスタンティノープルで富を手に入れ、それを子孫に残したことで、その子孫であるカールとカッビから顕彰されました。子孫に残すほどの富がどの程度のものであったのかはわかりませんが、今なお、北欧のあちこちで発見される埋蔵宝を思い浮かべる向きもあるでしょう。ヴァイキングの美徳の一つは、海外で得た財宝を故郷に持ち帰り、自らの功績を社会の中に記憶させることにありましたので、カールとカッビはホルサの行いによって共同体での名声を得たと推測できます。

コンスタンティノープルに、実際に自分がいたという記憶を刻みつけるヴァイキングもいました。この都市のシンボルの一つであるハギア・ソフィア聖堂(現在はイスラーム教のモスクであるアヤソフィア)に出入りするヴァイキングもいました。

図版5 現在のアヤソフィア

その壁にはいくつかのルーン文字が残っています。

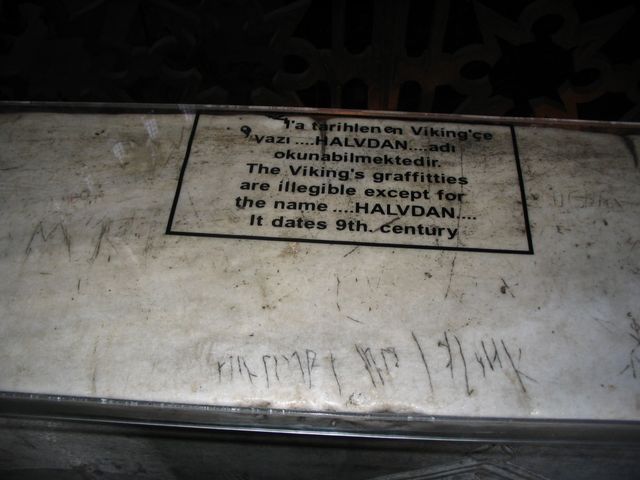

図版6 ハーフダンの碑文

(ハギア・ソフィア、イスタンブル)

(a)lftan ---t----l-a-----

訳:ハーフダンは・・・

ハーフダンがどのような人物であるのかわかりませんが、修学旅行や卒業旅行で観光名所に名前を残す心性に通じるものがあったのかもしれません。「ここミクラガルズにハーフダン参上!」と。

東ローマ帝国に残るルーン碑文として最も著名なのは、「ピレウスの獅子像」の右肩に刻まれた碑文です。

図版7 「ピレウスの獅子像」の右肩にあるルーン碑文

現在、ヴェネツィアのアーセナルに立つこの獅子像は、もともと、紀元前4世紀にアテネの外港ピレウスで制作されたものでした。17世紀にオスマン帝国とヴェネツィアが戦争状態にあったとき、ヴェネツィア兵が獅子像を戦利品として略奪し、故国に持ち帰りました。19世紀にようやくルーン文字が刻まれていることが判明しましたが、雨ざらしになっていたため損傷が激しく、その碑文の復元は必ずしも容易ではありません。ここではスウェーデンを代表するルーン学者スヴェン・ヤンソンの復元を採用しておきましょう。もっとも、このヤンソンをしても、碑文の意味を取ることは困難を極めますが・・・。

A面:... : (h)(i)(a)(k)(u) þ(i)(r) (h)(i)lfniks (m)i(n) -----... ... (e)(n) i hafn þesi þir (m)(i)(n) i-ku runar at (h)a(u)-sa buta -...(h)(u)(a)-... ... --þ^u s^uiar þ(e)ta| |a l^einu ... f...- aþr gailt^ ^uan kear(u)-

訳:…彼らは…刻んだ…しかしこの港で男たちは…勇敢な従士ハウルシを記念してこのルーンを刻んだ…スウェーデン人がこの獅子にこれを…彼は金を得ることなく死んだ…

B面:tr(i)ki(r) ÷ ris(t) r(u)(n)(i)(r) ...

訳:荒くれ者らがこのルーンを刻んだ

C面:(:) a(s)(m)un(t)r × ri(s)(t)(i) (×) ... ...(n)(a)r þisar × þair × is(k)-... ... (þ)(u)(r)l(i)f(r) ---- auk × - (×) -...-o-...---(t)-... -ufru(k)...r...(s)--...--...uanf(a)(r)(n)

訳:アースムンドが…このルーンを刻んだ。アスケル…ソルレイフ…

図案と文言から11世紀頃の碑文だと考えられます。東ローマ帝国時代においても港として用いられていたピレウスに、スウェーデン出身のヴァイキングらが集まり、死んだ仲間のために獅子像にルーン文字を刻んだ情景を想像してみましょう。報酬のことを述べていますから東ローマ軍として働いていたヴァイキングです。彼らのようにヴァリャーギとして帝国に仕えるヴァイキングは数多くいましたが、ピレウスの獅子像のような例外を除いてその痕跡はほとんど残っていません。

ヴァイキングの多くの目的地はコンスタンティノープルでした。しかし、東ローマ帝国のさらに向こう、つまり地中海や西アジアにまで足を伸ばしたものたちもいました。

北欧から地中海へ入るルートは西回りと東回りの二つがあります。西回りはイベリア半島を周り、ジブラルタル海峡から入ってゆくルートです。とりわけ9世紀には、多くのヴァイキングがこのルートを辿り、イベリア半島の諸都市を略奪しながら、イタリアに到達したことが知られています。他方で、東回りは、一旦コンスタンティノープルへとゆき、そこを起点として、地中海に出るルートです。サガなどに記録されるヴァイキングは、東ローマ帝国の軍隊の一部として、地中海遠征に向かったことが記録されています。また、ルーン石碑の中には、イタリア半島を征服した古いゲルマン人の名前に因んだ「ランゴバルディア」と呼ばれるイタリアについて触れた石碑(図版8)もスウェーデンに残っています。

図版8 トービー教会石碑

(U133;スウェーデン・ウップランド県)

+ kuþluk * lit ... ... ... ...a × sun * sin * auk * at * sik * sialfa * han * to * a lank*barþa*l--ti *

訳:グズラウクは、その息子ホルミと彼女自身のためにこの石を建てた。彼はランゴバルディアで死んだ。

東ローマ帝国は、1071年にノルマン人に征服されるまで、イタリア半島南部を支配していました。帝国に雇用されたヴァリャーギは、帝国の尖兵として、祖先を同じくするノルマン人と戦闘を繰り返していたのかもしれません。

他方で東ローマ帝国の西方や南方に展開するヴァイキングもいました。つまりイスラーム世界です。ヴァイキングはイスラーム世界のことを絹の地、つまり「セルクランド」(Serkland)と呼んでいました。ヴァイキングの墓地からはしばしば絹織物が発見されますが、これは東ローマ帝国かイスラーム諸国から入手した奢侈品であると考えられます。また、以前も確認したように(連載第4回)、ヴァイキングが最も欲していたのは銀であり、その銀を貨幣(ディルハム)として供給していたのはイスラーム諸国でした。ヴァイキングがイスラーム諸国にまで遠征していたとして、なんの不思議もありません。例えばルンドビー石碑を見てみましょう。

図版9 ルンドビー石碑

(Sö131;スウェーデン・ウップランド県)

sbiuti halftan : þaiR : raisþu : stain þansi : iftiR : skarþa : bruþur sin : fur : austr : hiþan : miþ :ikuari : o sirklanti : likR : sunR iuintaR

訳:スビューテとハーヴダンは、その兄弟スケルゼを記念しこの石を建てた。彼はイングヴァールとともにこの地より東方に向かった。セルクランドにエイヴィンドの息子が眠る。

次節で詳述するイングヴァール石碑の一つでもありますが、「東方」に向かったスケルゼがセルクランドで客死したことを伝えています。この石碑を目にするヴァイキングらは、日常的に手にしているディルハムの源泉であるイスラーム世界にまで遠征したエイヴィンドの息子スケルゼの事績のみならず、銀や絹のような煌めきをも思い起こしていたかもしれません。

以上見てきたように、ヴァイキングは、ロシアからイスラーム世界に至るまで「東方」全域に広がっていたことがルーン碑文から確認することができます。これほどまでに「東方」の魅力はヴァイキングに訴えかけました。そしてその魅力のありかを最大限に伝えてくれるのが、ヴァイキングの首領イングヴァールとともに東方を冒険したことを証言する「イングヴァール石碑」と呼ばれる一連の石碑です(先程のルンドビー石碑にもイングヴァールの名前は見えます)。

こうしたイングヴァールとともに東方遠征をしたことを刻んでいる石碑の数はスウェーデンのメーラレン湖周辺を中心に30を超えます。一人の人物についてこれだけ多くの石碑が残されている事例は他にありません。それは、イングヴァールが率いた遠征が、スウェーデンにおいて記憶されるべき事件であったこと、なおかつその遠征に同行することが石碑に刻んで周囲に誇示すべき栄誉であったことを意味しています。誰もが、「あのイングヴァールの大遠征に私の父や兄弟は同行したのだ」という誇りを共有していたのでしょう。そうした石碑の一つがエシリャ石碑です。

図版10 エシリャ石碑

(U644;スウェーデン・ウップランド県)

anuitur : auk . kiti : auk . kar : auk . blisi . auk . tiarfr . þir . raistu . stain þina þ aftiR . kunlaif . foþur sin : han : fil . austr : miþ : ikuari juþ heabi ontini

訳:アンドヴェット、イェーテ、コール、ブレーゼ、イェールヴは、彼らの父グンレヴを記念し、この石を建てた。彼は東方でイングヴァールとともに死んだ。神が彼の魂を助け給わんことを。

ここでは5人の息子が、イングヴァールとともに東方で客死した父グンレヴを記念しています。子供5人が連名で父を称えるという点で珍しい事例かもしれません。この5兄弟は、父がイングヴァールとともに死んだことを強調せねばならない理由がその時あったのでしょう。その理由を推測する余地はありませんが、ウップランドでは誰もが知るであろうイングヴァールと東方で客死したという事実は、このグンレヴに連なるものたちの名誉となったのです。

実はこの石碑には、ヴァールプソンデット石碑というコピーが存在しています。

図版11 ヴァールプソンデット石碑

(U654;スウェーデン・ウップランド県)

+anuitr : auk . kar . uk : kiti : auk : blisi : auk . tiarfr : ristu : stain : þena : aftir : kunlaif : forþur sin is uas austr m(i)þ ikuari : tribin kuþ : hialbi : ot þaira alrikraistik . runar is kuni . ual . knari stura

訳:アンドヴェット、イェーテ、コール、ブレーゼ、イェールヴは、彼らの父グンレヴを記念し、この石を建てた。彼は東方でイングヴァールとともに死んだ。神が彼の魂を助け給わんことを。アルリクがルーンを刻んだ。彼は船の操舵に長じていた。

ほぼ同じ内容の石碑をコピーすることは、そこに書かれている内容を、より広い範囲で公知する必要があったことを推測させます。もちろん5人の子供がそれぞれ自身の農場やその近郊に立てたとするならば、同様の石碑が5つあったことになります。

いずれにせよ、このように、イングヴァールの名前を刻む石碑がウップランドには点在しています。では、これほどまでに石碑で記念されるイングヴァールとはどのような人物だったのでしょうか。石碑の情報はわずかですが、『遠征王イングヴァールのサガ』と呼ばれるアイスランド語のテキストが私たちには残されています。これによれば、イングヴァールとは、スウェーデンからバルト海を越え、ヴォルガ川を遡行し、コンスタンティノープルを経て、さらにその先の世界にまで達したヴァイキングの首領として描写されています。スウェーデンの歴史家マッツ・ラーションは、グルジア語で執筆された『カルトリ年代記』の記述に注目し、このイングヴァールが率いるヴァイキング集団は、グルジア(2015年より国名呼称はジョージアに変更)にまで達したとすら主張しています。仮にこの同定が正しいとすれば、イングヴァールが率いる集団は、1041年、グルジア王国の内戦でグルジア王バグラト四世(在位1027-1072)を支持した東ローマ帝国の傭兵として戦いに参加したことが伺えます。

イングヴァールがそうだ、と言えるかどうかはわかりませんが、ヴァイキングが東ローマ帝国で兵力として活用されていたことは確かですし、ヴァイキングがイスラーム世界の富を日常的に求めていたことも事実です。さらに言うと、中央アジアを越えて唐と直接取引をしていたヴァイキングの可能性を指摘する研究も出ています。ヴァイキングは、その商才と腕力をもってグローバルな存在として、「東方」で活動していたことを指摘しておきたいと思います。

富のあふれる「東方」へのヴァイキングの移動は、一旦13世紀初頭で途絶えました。ルーシ諸国家の内戦や1204年の十字軍によるコンスタンティノープルの陥落などによる「ヴァリャーギの道」の消滅が大きな要因の一つであることは間違いありません。しかし、北欧世界で、「東方」への憧れそれ自体は消滅しませんでした。北大西洋の孤島であるアイスランドの中で、その記憶は、連綿と受け継がれていました。ここでは後日譚の一つとして、先ほど紹介した『イングヴァールのサガ』をひもときましょう。

すでに確認しましたように、イングヴァールは11世紀に活躍したスウェーデン・ヴァイキングの一人です。力ある彼の元には多数のヴァイキングが集い、彼とともに「東方」を目指し、あるものは富とともにスウェーデンに帰還し、あるものは旅先で死に、あるものは現地にとどまりました。30を超える石碑が特定の人物の名前を伝えることは異例です。その異例さが、イングヴァールの東方遠征の持っていたスウェーデン社会におけるインパクトを物語っています。『イングヴァールのサガ』は、まさに、そうしたヴァイキング社会の集合記憶が、ヴァイキング時代のはるか後の時代になっても、北欧社会で共有されたことを証明しています。

『イングヴァールのサガ』は、12世紀後半のアイスランドの学僧オッド・スノーラソンによって書き留められたとされています。そのオッドも、イングヴァールの話を3人の司祭から聞いたと証言しており、そのうちの1人イースレイヴはある商人から、その商人はスウェーデンの王の従士団の中で知ったと語っています。テキストの成立はどんなに早くても13世紀、場合によっては写本の残る14世紀と考える学者もいますから、200年から300年前の出来事が断片的な記録や口頭伝承を経てようやく私たちの元に届いたということがわかります。

『イングヴァールのサガ』は、父エームンド、本人イングヴァール、息子スヴェンの三代記です。ここでは、石碑ではほとんど語られることのなかったイングヴァールらの冒険譚が詳述されています。スウェーデンの王より国外追放されていた有力者エームンドは、ノヴゴロド侯ヤロスラフの元に身を寄せ、ロシアの地で富と名声を蓄えたのちスウェーデンに戻りました。そこで在地有力者の娘を娶って生まれたのがイングヴァールです。彼は「この国から軍勢を選び出して、全て完全装備の船30隻を揃え」ました。ヤロスラフの元で力を蓄えたイングヴァールは、ガルザリーキ(ロシア)を出立し、エジプトのヘリオポリスへと向かいました。その後、女王が治めるシルキシヴという国に達しましたが、イングヴァールはそこで病死した、と述べられています。享年25。その後、イングヴァールに付き従っていたものは、あるものはロシアへゆき、あるものはコンスタンティノープルに向かい、あるものは

『イングヴァールのサガ』には現在なお確定可能な地名が頻出しますし、スウェーデンの王やノヴゴロドのヤロスラフなど歴史上実在の人物も登場するので、いかにも歴史的現実を記録したかのように見えます。その一方で、巨人のような怪物に遭遇したりもする。ステブリン=カメンスキイが論じるように、ノンフィクションである事実とフィクションである物語がない交ぜとなった記述こそがサガの特徴であるとすれば、『イングヴァールのサガ』も典型的なサガであると言えるでしょう。当時のアイスランド人は、こうした記述を歴史でもあり物語でもある「語られたもの=サガ」として受け入れていたのです。

もう一歩進んで考えてみましょう。アイスランドを絶海の孤島と評しましたが、ノルウェーの支配下に入った13世紀半ば以降、このアイスランドにもヨーロッパの流行が否応なく流れ込んできました。実のところ、『イングヴァールのサガ』がモチーフとしている、東方世界に赴きそこで未知なる存在に出会うという物語は、中世後期に全ヨーロッパで流行った物語形式です。驚異譚とも呼ばれるこのジャンルは、マルコ・ポーロ『世界の驚異(東方見聞録)』やジョン・マンディヴィル『東方の驚異』のように、キリスト教世界の外部には、常識では計り難い驚くべき世界が広がっていることを読者に伝える語りの構造と機能を持っていました。それは、外の世界に対する畏怖を引き起こすとともに、好奇心と富に対する関心を高めることへとつながります。

こうした驚異譚は、ユーラシアにおけるモンゴル帝国の拡大による刺激もあって、グローバル化と外の世界への関心が高まった中世後期のヨーロッパにおいて、ベストセラーとなりました。ジャネット・アブー=ルゴドは、中世のグローバル化を論じた『ヨーロッパ覇権以前』において、モンゴル帝国によるユーラシアの一体化を論じました。しかし彼女の視野から北欧は抜け落ちていました。しかし近年の研究は、ヴァイキングの拡大に始まる北欧人の活動は、北欧独自の世界の形成を促し、そうした北欧世界がヨーロッパの他地域とつながることで、北欧もまた、中世のグローバル化に貢献し、また中世のグローバル化によって北欧世界それ自体の変容が起こっていたことを後付けつつあります。『イングヴァールのサガ』も、この文脈の中に置かねばなりません。

スウェーデン・ヴァイキングの「東方」の記憶は、時代を超えて、中世グローバリゼーションの波のなかでかたちを変えながら、アイスランド人による記録に固着され、現在の私たちの元に届いているのです。

〈参照文献〉

|

小澤 実(おざわ みのる) 1973年愛媛県生まれ。立教大学文学部史学科世界史学専修教授。専門は西洋中世史。著書に、『辺境のダイナミズム』(共著、岩波書店)、『知のミクロコスモス――中世・ルネサンスのインテレクチュアル・ヒストリー』(共編著、中央公論新社)、『北西ユーラシアの歴史空間』(共編著、北海道大学出版会)、『近代日本の偽史言説――歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー』(編著、勉誠出版)、『歴史学者と読む高校世界史――教科書記述の舞台裏』(共編著、勁草書房)などがある。NHK TV アニメ『ヴィンランド・サガ』の時代考証を担当している。 |

|

関連書籍 |

|

複写について|

プライバシーポリシー|

お問い合わせ

Copyright(C)Kenkyusha Co., Ltd. All Rights Reserved. |